AR(拡張現実)は、スマートフォンなどのデバイスを通じて見える現実世界にコンテンツを重ね合わせて情報を付加する技術です。Appleの新しいARデバイスの発売など、ARは新しい視覚技術として日増しに注目を集めていますが、ARコンテンツを現実世界に違和感なく表示させるためは表示させる位置や大きさなどをきちんと認識する必要があり、そのために必要となるツールの1つが「ARマーカー」です。

ARはついコンテンツに目が行きがちですが、体験の基礎となる「ARマーカー」の理解もコンテンツと同じく非常に重要な要素です。 今回は、このARマーカーについて、特に混同されやすいQRコードとの違いも解説しながら、仕組み・種類・活用事例をまとめてお伝えしていきます。

目次

ARマーカーとは?

ARマーカーは、特定の視覚情報(画像など)を認識して、そこに3Dや動画などのクリエイティブを重ねて表示できるように設計された「画像認識」の技術です。好きな写真やイラスト、商品パッケージなど様々な印刷物(画像)をマーカーとして設定できるようになっています。

特定の画像(=マーカー)にカメラをかざすと、コンテンツが出現するという仕組みのきっかけとなる役割であり、ARマーカーとは「コンテンツを出現させるためのトリガー」と言い換えられます。

実際2022年12月3日に公開された劇場版スラムダンクの特典では、配布されるコースターをスマホのカメラで読み取るとARとして認識され、キャラクターが動き出すプロモーションを実施し、話題を集めました。(※以下音量注意)

旧来の「ARマーカー」

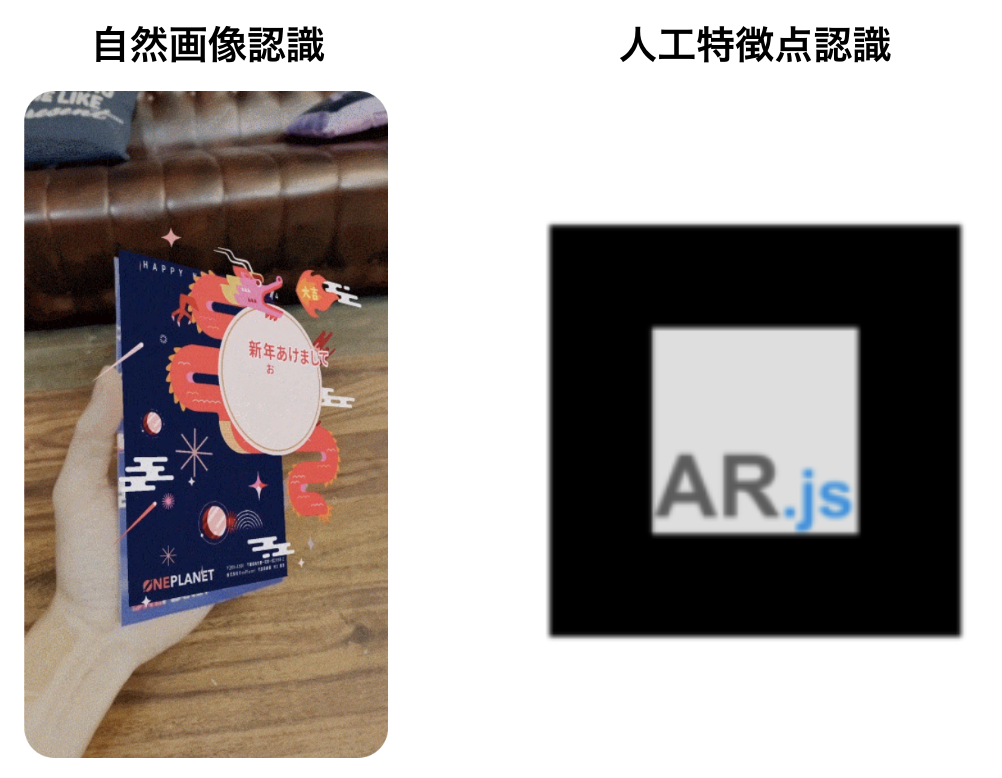

もともと画像の認識技術が発達する以前のARマーカーは、下の画像のように正方形の黒の枠に囲まれた白黒の図形が主流でした。このように分かり易い人工的な目印がないと認識できないアルゴリズムのことを「人工特徴点」の認識と言います。

古いARは上記のように太い黒枠でARマーカーであると認識して、枠内の図柄のパターンでマーカーの種別を区別し、ARが起動するように設定されたスマートフォンのカメラを通じてARマーカーを捉えることで、3Dモデルなどが浮かび上がるよう設計することができるようになっていました。

しかし、こういった正方形で太い黒枠を必要とするマーカー(人工特徴点の認識型)はARの企画において自由度が極端に低くなってしまうため近年ではあまり利用されなくなってきており、スラムダンクのコースターの事例のように自由度の高いマーカー*を使ったARの企画をユーザーに提供することがトレンドになってきています。(※自由度の高いマーカーの認識アルゴリズムのことを「自然特徴点」の認識と言います。)

2025年現在で「黒い縁」を使う人工特徴点の認識が必要なタイプのARの利用を検討する場合、「古い技術を使っていないか?」と注意する必要があります。

進化する「ARマーカー」の技術選定

自由なデザインをマーカーにできる最新のARは旧来の黒い縁があるマーカーに比べて、ほとんどあらゆる画像を対象にARを表示できるため、ARマーカーを活用するポテンシャルは飛躍的に高まっていると言えます。

一方で、自然特徴点を認識できるARは1つのARを作るだけで高価な費用が求められたり、AR専門のエンジニアによる開発が必要になったりと、デメリットも含まれることが多いです。

ARマーカーに関する情報は多く流通していますが、このようにAR技術は日々発展おり、発展しているがゆえに高度化した最新技術に正しくキャッチアップする必要があります。

アルゴリズムの新旧や最適なコストの見分けなど、技術選定を間違えてしまうケースもあるため、ARの導入の際には専門家への相談をしてみることが重要になってきています。

この記事では、なるべく専門家への相談をしなくても全体像が掴めるようにARマーカーについて丁寧に解説をしていますが、それでも分かりにくいことがあれば、いつでも本メディアの運営元であるAR技術に専門特化したスタートアップの株式会社OnePlanetまでお気軽にご相談ください。

ARマーカーとQRコードの違い

先に結論を記載しますと、「普通のカメラをマーカーにかざしても、撮影をすることしかできない」ので、「ARを体験できる特別なカメラを呼び出す必要がある」ということを念頭に、整理をしながら以下の説明をご覧ください。

ARマーカーとよく似たものとして誤解される「QRコード」ですが、その役割は全く異なります。

先述の「旧来のマーカー」が黒い淵を持った四角形なので、形や見た目が似ていることでややこしくしていますが、近年のマーカーは自由な画像デザインを認識できるため、QRコードと誤解することは少なくなってきています。

それでも、「旧来のマーカー」に引っ張られてしまい、白黒で見た目もよく似ていることから、いまでも「ARマーカーとQRコードは、どう違うの?」と疑問に思われる方が多くいるもの実情です。

役割:ARを体験するカメラの呼び出し役

両者は全く異なる存在ですが、本来は比較して比べるものというよりも「相互に連動させることでAR体験が成立する」という依存関係にあります。

よくあるパターンとしては、

- まずはQRコードを通じてAR体験ができる「ARカメラ」が立ち上がり

- その立ち上がったARカメラを通じて対象となる画像(ARマーカー)を認識するとARが飛び出す!

といった流れで、QRコードとARマーカーのそれぞれが違った役割を果たすことで1つのAR体験が成立することが多いです。

以下の広島ドラゴンフライズのARマーカーの事例がわかりやすいでしょう。

まずパネルに記載されたQRコードからARカメラを立ち上げて、立ち上がったARカメラを通じてARマーカーを読み取らせる導線までシームレスにつながっています。

QRコードを介さずにARへと到達させる方法

QRコードを読み込んで、さらにARマーカーを読み込むということで、「2回も画像を認識させるの?」と思われるかもしれませんが、先述の通り「普通のカメラをマーカーにかざしても、撮影をすることしかできない」ので、「ARを体験できる特別なカメラを呼び出す必要がある」ということです。

それを避けるための方法についても定番の疑問になるので、回避ができる方法も以下に記載します。

①LINEでARカメラへの導線を配布する

QRコードを使わずに「ARを体験できる特別なカメラを呼び出す」1つ目の方法として、例えばLINEのようなメッセージアプリでURLを友達に送る方法があります。あるいは、企業であれば公式LINEの中にARへと遷移するバナーを埋めておく手もあります。

これは、QRコードを読み取らせずともARを体験できる特殊なカメラへと誘導できる有効な方法ですが、「LINEで友達に送る」「公式LINEのバナーまで到達させる」といったワンアクションが必要なので、

全くの見ず知らずの人をARへと呼び込むためには、やはりQRコードが必要になるケースが多いです。

②ECなどWebサイト内のボタンに組み込む

QRコードを使わずに「ARを体験できる特別なカメラを呼び出す」2つ目の方法として、例えばECのような自社のWebサイトの中で、ARに遷移するボタンを埋め込む方法があります。

たとえばお店へ行かなくても家具などの大型の商品を「実寸大の商品を表示させたい」というニーズがあったとします。

そのときに、専用のアプリもインストールせず、自社のECサイトに「ARを表示する」というボタンを埋めておけば、そのボタンの遷移先を「ARを体験できる特別なカメラ」に設定しておくことで、QRコードを読み取らせずともARを体験させることができます。

これも、QRコードを読み取らせずともARを体験できる特殊なカメラへと誘導できる有効な方法ですが、「スマホからECサイトまで到達させる」といったアクションが必要です。

全くの見ず知らずの人をシームレスにARへと呼び込むためには、やはりQRコードが必要になるケースが多いですが、「ECサイトに到達した人を、購買までコンバージョンさせたい」という狙いであれば、この方法はとても有効です。

注意点としては、ARはスマホで体験するためパソコンのユーザーの場合には同じくPCの画面にQRコードを表示させてARへと誘導する必要があります。あるいは、ARを体験するための専用アプリのインストールを求めなければいけないケースも多いです。

③ポケモンGOなどのアプリ内の体験にARを組み込む

QRコードを使わずに「ARを体験できる特別なカメラを呼び出す」3つ目の方法として、「アプリの体験の中にシームレスにARを組み込む」といったものもあります。

これはポケモンGOがわかりやすい事例です。ポケモンGOのアプリを体験している中で、シームレスにAR表示機能へと到達させることができれば、QRコードは不要です。

ポケモンGOほどのレベルで普及したアプリがあるケースであれば非常に有効な手段となります。

もしアプリのインストールがないユーザーに対してARを提供する場合は、やはりQRコードが有効な手段となるでしょう。

ポイントは「アプリレス」かつ「シームレスなクリエイティブ」

QRコードを経由させなければいけない、とネガティブに捉えるのではなく、「アプリのインストールも必要もなく、人工的な黒い縁を持つ旧来のマーカーも必要ない」と捉え直すと、アイデアと工夫次第では画像認識型のARマーカーを活用した利用シーンは多くあります。

先述の「広島ドラゴンフライズ」のAR選手パネルのように、マーカーとなる画像(ここで言うパネル)自体の入稿データにQRコードも仕込んでおくことで、AR体験ができるカメラの呼び出しと、マーカーへカメラをかざすアクションを一体化させることが重要です。

つまり、アプリレスの「Web AR」をベースに、QRコードを組み込んだクリエイティブが、ARマーカー(=画像認識型のAR)の活用における重要なポイントと言えるでしょう。

【2025年最新】Web ARとは?メリットや作り方、活用事例まで

マーカー(画像認識)以外のARの種類

ここまでマーカー型ARについて説明をしてきましたが、マーカー型以外のARについても触れておきましょう。

ARでできることの全体像を広く把握しておき、「全体の中の1つとしてのARマーカー」という認識ができれば、今後ARを活用する上で企画の幅が広がります。

主にマーカー型AR以外で現在一般的に使用されているのは、次の4種類です。

- 空間認識型(マーカーレス型)

- GPS型(ロケーションベース型)

- 立体認識型(VPS)

①平面検出型(マーカーレス型)

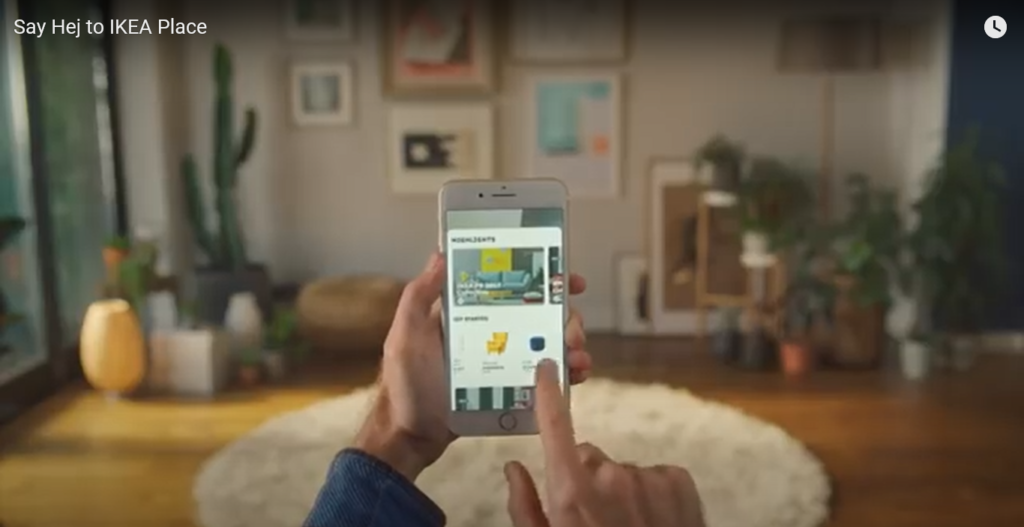

平面検出型とは、手元のスマートフォンで現在撮影している現実空間の机や床などの平な面を認識して、その平面に合うように情報を表示するARです。

特別なマーカーなどを必要とせずにユーザーの目の前にある「平面」を認識して立体的な3Dオブジェクトを表示できるため、ユーザーがどこにいてもすぐに体験できる手軽なコンテンツに向いている他、家具などのお試しに最適です。

家具最大手のIKEAでは、いち早く空間認識を活用した家具の試し置きARを提供しています。

デメリットとしては、白い背景や単色の表面など認識しずらいケースがあることです。そのため、空間認識のARにおいても一般向けにリリースする前に入念なテストが重要です。

また、アプリが必要なタイプはインストールの障壁がありますので、アプリレスを希望の場合には「Web AR」で尚且つ「平面検出」に対応したAR開発会社や、自分で簡単にアプリレスのWeb ARを制作できる安価で高品質なプラットフォームを導入する方法を検討すると良いでしょう。

「プラネター」というWebAR制作ツールは、こちらのマーカー不要の「平面検出型」と、ARマーカーを使った「画像認識型」のいずれのARにもアプリ不要のWeb ARで対応しており、プログラミングや3Dの専門知識なしでARを安価に制作できるため、多くの企業で導入が進んでいます。

②GPS型(ロケーションベース型)

ロケーションベース型とは、その場所ならではの場所に紐づくAR体験を提供する方法です。

スマートフォンの端末のGPS機能をはじめとした以下のような情報と連動させて、特定の位置情報(ロケーション)に紐付けたその場所ならではのコンテンツを表示することができます。

- GPSによる位置情報

- 磁気センサーによる方角

- 加速度センサーやジャイロセンサーによる角度

上記の中でも特に、GPSにより提供された位置情報を活用してARを出現させる方法が主なアプローチになります。実店舗を訪れた人を対象とした店舗限定のAR体験などでよく活用されています。そのほかでは、観光名所などの出現エリアを絞り込んでARを出現させる観光目的のコンテンツや、道案内アプリなどにも使われやすいです。

Googleマップではすでに高精度なARを活用したナビゲーション機能も搭載されており、未来を感じさせます。

画像がなくてもコンテンツを出現させられるため、屋外の広いエリアを活かしたARを楽しめることはロケーションベース型ARのメリットです。

ただし、画像認識ARに比べて認識の精度が若干低く、数メートル 〜 数十メートル程度の誤差が生じることがあります。意図した場所にコンテンツが出現しないことがあることを念頭におく必要があるでしょう。

また、スマートフォンの位置情報の検出は、GPSに依存するため、電波が不安定な場所や、狭いエリアではGPSの精度が悪くなり、使用するシーンはよく検討する必要があります。

③立体認識型(VPS)

こちらはAR開発に特化したスタートアップ、株式会社OnePlanet と 東急建設が開発・リリースした「建築模型AR」の事例です。

動画を見ると、平面的な画像ではなく立体的な模型を認識していることが分かると思います。

建物の構造内部に含まれる目に見えない要素の可視化という課題に対して、実際の立体模型にARを重ねて表示させるというプロジェクトを開発し、実際にリリースさせた事例です。

このように画像のような平面ではなく立体物を認識させるテクノロジーを「立体認識型」あるいは「VPS」などと呼びますが、非常に高度な開発が求められます。

ZEB可視化プロジェクト「建築模型AR」(東急建設様 & OnePlanet)

詳細:https://1planet.co.jp/work/consulting/uFrW2wiP

こういったテクノロジーに関心がある場合は専門会社への相談が必須となりますが、印刷物のような平面的な画像でも十分にインパクトのある体験を提供できるため、ある程度の大きな費用をかけられるか、あるいは予算は大きくないけど仕掛けのあるコンテンツを提供したいのか、案件や予算に応じた技術の選定が重要になります。

ARマーカーの強み

様々なARがある中でも特にARマーカーの強みを挙げるとすれば、「決められた画像データさえ読み込めれば運用が可能である点」にあります。

以下は、先述のアプリ不要の「Web AR」をプログラミング不要で自社で簡単に制作できる「プラネター」というツールを活用したマーカー型ARの制作事例です。

ありとあらゆる印刷物がARを表示させる対象となり、平面的な画像では表現できないリッチな体験を提供できていることがわかります。

このように、従来の静止画では提供できなかった体験を、特定の画像(多くの場合は印刷物)に仕込めるのが「マーカー型(画像認識)」の強みと言えるでしょう。

ARマーカー(画像認識)に適した画像とは?

商品パッケージやカードなど、印刷物と相性の良い画像認識AR。

スマートフォンの所持率が向上したこともあり、プロモーションや営業ツールなど幅広い分野で取り入れられています。

しかし、どんな画像でもマーカーとして利用できるわけではありません。

次の4つのポイントを押さえたマーカーを用意することで、認識率をアップさせることができます。

- 特徴点の多い画像

- カメラにはっきり・無理なくおさまるサイズ

- 光が反射しない材質の紙・パッケージであること

ポイント①特徴点の多い画像

例えば「日本の国旗」をイメージしてみてください。真っ白の背景に、赤い丸だけある画像です。

コンピューターも人間の目と同じで、特徴が多いほどに「その画像が何か」と認識しやすく、画像の特徴が多いほどに認識の性能がよくなります。

この画像の認識のための特徴のことを「特徴点」と呼びます。

精度がよくないARの場合には先述の「真っ黒の四角い縁」=人工特徴点が必要となりますが、デザインの制約が大きいなどの問題から、自然な画像=自然特徴点を認識できるARが主流となっています。

自然特徴点を認識できる優秀なARでも、さすがに真っ白背景に赤い点だと認識がしにくいなどはあるので、その辺りはAR専門の会社に相談しながら進めるか、AR制作のプラットフォームを活用しながら自社で知見を貯めていくことが良いでしょう。

ポイント②カメラにはっきり・無理なくおさまるサイズ感

マーカーが小さすぎるとカメラが特徴点を認識できませんが、あまりにマーカーが大きいとカメラに全体が収まりきらずに画像を認識できないといったリスクもあります。

一方、マーカーとカメラとの距離が離れている場合、マーカーをある程度大きくしておかないと、きちんと認識できません。

マーカーを設置する場所やカメラとの距離感をよくシミュレーションして、カメラにマーカー全体がムリなく収まる大きさを考慮してマーカーの大きさを決めましょう。

ポイント③光が反射しない材質のパッケージ・紙であること

マーカーをカメラに映す際に光や反射光が入ると、認識率が下がってしまいます。

そのためマーカーを印刷する紙は、反射光の入らない材質が最適です。

たとえば、お菓子のパッケージなどに多い、反射光の入りやすい材質にマーカーを印刷すると認識しづらくなります。

また、ポストカードなど、表面がツルっとした紙も反射光が入る可能性があります。

光が反射するかどうかは照明環境にも左右されるため、さまざまなケースに対応できる材質の紙を選びましょう。

ポイント④屋外など環境光の変化に注意

屋外にARマーカーを設置する場合、注意が必要です。

朝昼晩、晴れ雨曇り、春夏秋冬、環境に依存して、コンピューターが違った画像だと認識するリスクがあるからです。

そういった差分も考慮してARの体験を設計できるようになると、ユーザーの満足度が非常に高いARを制作できるようになります。

こういったARを活用する小さな知見の積み重ねが、ARを活用したビジネスの効果を最大化し、競合に対して大きな差別化を図れるようになるポイントになると言えるでしょう。

ARマーカーは既存ビジネスとの親和性が高い

ARは印刷物をマーカーに使用できるうえ、スマートホンで手軽に楽しめるため、既存のビジネスとの親和性が非常に高いです。

ヘッドマウントディスプレイが必要なVRと比べても、比較的取り組みやすい技術だと言えるでしょう。

既存の販促ツールに付加価値をつけられる

わざわざ新しい販促ツールを作らなくても始めやすいことが、ARビジネスのメリットです。 たとえば次のような使い方が想定できます。

- マンションのチラシをマーカーにすれば、完成イメージを3Dで確認できる

- 名刺やカードをマーカーにして、自己紹介映像や問い合わせ先へのリンクを貼る

マンション販売においてチラシは必要ですし、名刺はビジネスマンならだれもが持っているでしょう。

こういった既存の販促ツールにARを導入することで、付加価値を高めることが可能です。

印刷・販促領域の上場企業である株式会社ビーアンドピーは、ARマーカーを認識して様々なARコンテンツが飛び出す「Promotion AR」というサービスを展開しています。

最近では多くの人がスマートフォンを持っており、コロナの影響でQRコードも広く普及しました。

その結果、専用のタブレットだけでなくアプリのインストールを用意しなくても気軽に楽しめるARを活用したビジネスが拡大しています。

参考URL:拡張現実(AR)を活用した新サービス「Promotion AR」の提供開始

イベント・展示会などアナログ領域との相性の良さ

画像マーカーを認識することで特別な体験ができるイベントも普及し始めました。

こちらは長野県須坂市の「REWILD NINJA SNOW HIGHLAND」というスキー場のリニューアル・オープンにあたって導入されたARエンターテインメントの事例です。

場内に設置される縦6メートル、横10メートルの「ARニンジャ壁」がマーカーとなっており、巨大な壁にスマートフォンをかざすと10メートル級の超巨大NINJAが飛び出して踊りまわる、国内最大級のARエンターテインメントとなっています。

本ARコンテンツは同スキー場限定コンテンツとなっており、来店者が特別な思い出を残せるようにARマーカーを活用した体験型コンテンツの導入事例となっています。

参考:峰の原高原スキー場×雪山エンターテイメント「REWILD NINJA SNOW HIGHLAND」に超巨大ARニンジャが出現!

ARマーカーを活用した事例・アプリ

以下では、ARマーカーをうまく利用している事例を紹介します。

- pictPOP(ピクトポップ)

- RoomCo AR

- 教科書AR

- Novelty AR(ノベルティAR)

イラストや写真をARマーカーにする事例は、娯楽施設や飲食店、あるいは教育やアートの分野でたくさん導入されています。

事例①pictPOP(ピクトポップ)

最近では、タレント・香取慎吾さんの個展で話題となった「pictPOP(ピクトポップ)」というアプリが話題になりました。

こちらは専用アプリが必要なタイプとなっていますが、作品をアプリのカメラでかざすと、スマートフォンの中で絵がうごきだします。 作品自体をマーカーにしているARの事例です。

事例②RoomCo AR

RoomCo ARは、家具配置をARマーカーで仮想的に行ってみようという取り組みです。

気になった家具のマーカーを家庭やオフィスで印刷し、実際にその場に敷いてみることで利用することができます。

こちらも専用アプリが必要なタイプとなっていますが、マーカーの位置をずらすだけでは位置や微調整が行えるため、手軽にインテリアコーディネートを楽しむことができます。

公式サイト:RoomCo AR

事例③教科書AR

東京書籍が展開するARマーカー対応の教科書は、教科書の画像をアプリで読み込むことにより運用が可能なサービスです。

こちらも専用アプリが必要なタイプとなっていますが、学校への積極的なICT導入が進んでいる昨今、学生がスマホやタブレットなどで教科書を読み込むことで、立体的に図形や建築物を確認し、楽しく学習を進められるよう作られています。

事例④Novelty AR(ノベルティAR)

先ほども紹介をした印刷・販促領域の上場企業である株式会社ビーアンドピーは、ノベルティからARが飛び出す「Noverty AR(ノベルティAR)」というサービスも展開しています。

「Noverty AR(ノベルティAR)」は、メモ帳やアクリルスタンド、うちわなど、あらゆるノベルティや販促物をARマーカーにして、ワクワクする新しいユーザー体験を提供できるサービスです。

このように販促物とARを組み合わせたい場合、このような専門サービスを提供する会社へ問い合わせをするのも良いでしょう。

参考URL:ノベルティグッズに新しい価値を与えるARサービス『Novelty AR』を開始

ARマーカーの作成が可能なサービス

最後に、ARマーカーを作ることができるサービスを紹介しましょう。

作成サービス①Planetar(プラネター)

一つ目は先ほども登場したWebAR制作ツール「Planetar(プラネター)」です。

写真や動画をアップロードするだけで、簡単にARマーカーをブラウザ上で作成することができるサービスで、誰でも気軽に利用することができます。

また、WebARという特性上、ユーザーに専用アプリをインストールさせる必要がないため、QRコードさえ読み取れば誰でもストレスなくAR体験ができるという特徴も強みになっています。

Planetar(プラネター)を利用することで、イベント制作会社や広告代理店が「ARを活用したプロモーション」を自社の広告商品に取り入れていくケースも増えています。

先述のプロスポーツリーグの事例しかり、すでに様々な業界やビジネスで活用事例が豊富にあることも安心できます。

作成サービス②8th wall

「8th wall」は豊富な機能を特徴とする有料のWeb AR開発プラットフォームです。

エンジニアが必要になりますが、リッチなARコンテンツを作ることができることが特徴です。

ビジネス利用の場合、ライセンス代金としてスタンダードプランで月額3,000USドル(約30万円)が必要となり、そこにプラスでエンジニアの開発費が必要になるので、予算が大きいプロジェクトでリッチな体験を提供したい場合には最適です。

8thwallは費用が高価な分、人工的な特徴点ではなく、自然特徴点を認識できるリッチな画像認識を提供しています。

作成サービス③AR.js

「AR.js」は誰でも完全無料でWeb ARを開発することができるjavascriptのライブラリです。AR.jsでマーカーにカメラを向けると、オブジェクトを動かしたり、表示したりすることができます。他にも、360度動画再生やobjファイル表示が可能になります。それぞれを組み合わせてアニメーション制作も可能です。

オープンソースのため、完全無料で利用することができる点が最大の利点ですが、真っ黒の縁の四角いマーカー(人工特徴点)が必要になってしまうほか、Javascriptのエンジニアが必要になります。

よりリッチな自然特徴点を認識でき、かつプログラミングが不要なサービスも出てきているので、AR.jsを必要なシーンは限られてきているのが現状です。

作成サービス④Apple ARKit

Apple ARKit はApple純正のAR開発キットです。

マーカーを用いたARアプリはもちろん、上でご紹介したような多くのタイプのAR開発にも優れた開発キットになっているため、汎用性の高さがポイントです。

Apple純正ということで、iPhoneなどのAppleハードとも相性が良く、開発環境に優れたサービスと言えるでしょう。

ただし、アプリのインストールを前提とする他、iOSの開発ができるエンジニアが必要、かつiOSでしか提供できずAndroidへの対応は別途開発が必要など、ハードルもあります。

さらにARの開発技術について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にご覧ください。

Web ARの代表的な開発方法と関連する周辺技術を解説

まとめ

ARマーカーの仕組みや種類、画像をマーカーにする際の注意点、事例についてご紹介しました。

ARマーカーは、ARコンテンツを呼び出すためのトリガーとしての役割を持っています。

技術の進歩により、ARマーカーはリッチな画像データまでもマーカーにすることが可能になり、ARマーカーを用いた広告やイベント、プロモーションなどは、街中でも見かける機会が徐々に増えつつあります。

テキストや画像だけでは伝わりにくい表現を実現してくれるARは、これからさらにあらゆる領域のビジネスで活用されていくでしょう。

本メディア「ARマーケティングラボ」を運営する株式会社OnePlanetでは、記事にも登場した「Planetar(プラネター)」というツールの提供や、マーカーの上で表示させるARに最適化された3Dコンテンツの制作、ARを活用したキャンペーンやブランディングの設計などAR制作の上流部分からお力添えできます。

もしARを活用したビジネスを検討していましたら、お気軽にご相談ください。

参考記事

販促・SP(セールスプロモーション)業界のトレンド|ARの活用と最新事例を解説