AR(拡張現実)技術は、デジタル情報を現実世界に重ね合わせることで、SF映画のような未来のワクワクする体験を生み出すことができるテクノロジーです。ポケモンGOなどの人気アプリなどに取り入れられたり、Apple社の新デバイスの発売が開始したり、一気に国内でも認知度が高まってきています。

この記事では「AR」について、そのメリットや出来ること、基礎的な技術の解説、そして一般の人々への広がりから今後のビジネスでの応用まで、丁寧に解説していきます。

目次

AR(拡張現実)とは

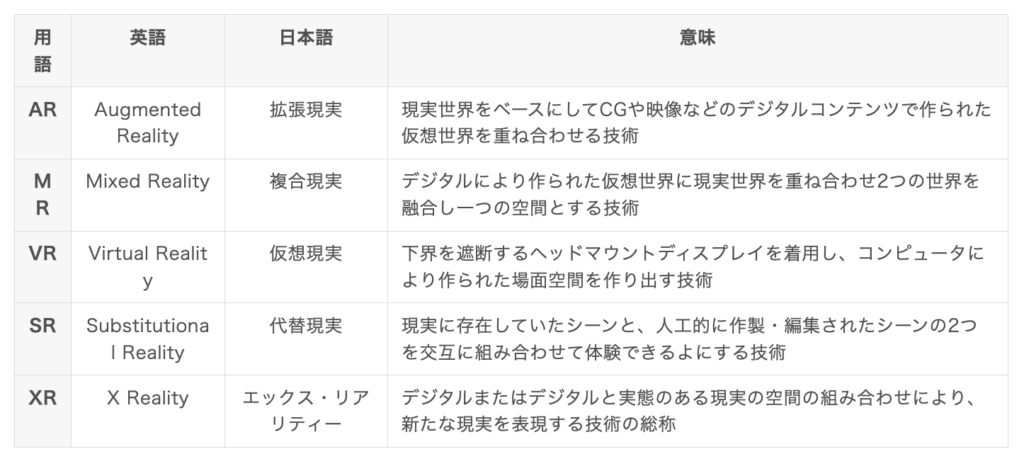

ARは「Augmented Reality」、日本語では「拡張現実」と訳されます。まずは、他の似た技術との違いを明確に理解しましょう。

VRやMRとの違い

専用のVRゴーグルを装着することで360度バーチャルな世界を体験するVR(Virtual Reality:仮想現実)とは異なり、ARはデバイスの向こう側にある現実世界にバーチャルなARコンテンツが映し出され現実を「拡張」します。

VRだけでなく、以下のように「MR」や「XR」など、様々な呼び名がありますが、今はシンプルに「AR」と「VR」で整理する方が主流です。

現実世界にバーチャルを出すのが「AR」、バーチャル世界100%が「VR」であり、現実世界に対してどの程度のバーチャル性を持たせるのか?という観点で0%〜100%まで幅はありますが、基本的には「AR」と「VR」で整理すれば問題ありません。あとはそこで体験できるコンテンツのリッチさの程度が異なるだけです。

ARはVRに比べて現実世界の体験を拡張できる点が特徴で、スマホのカメラ越しにも体験できるため、VRよりも手軽で一般普及しやすい点もメリットの1つです。現在も多くのARを使ったアプリがリリースされています。

ARならではのメリット

現実世界にバーチャルな情報が出せるだけでも大きなメリットですが、さらにARが実現するとされる大きなメリットの1つが、インタラクティブな体験です。インタラクティブ(interactive)とは、相互作用や双方向性を意味する言葉で、人々がシステムやデジタルコンテンツなどとやり取りするプロセスを指す際に使用されます。

従来のテレビ放送や書籍や新聞などのコンテンツは、発信者から受け取り手へと、情報が一方向に流れるだけでしたが、ARによってデジタル情報が現実世界で目の前に表示されることで、そのオブジェクトに触ることができたり、触った後に反応が返ってきたり、従来のデジタルとは全く異なるユーザー体験を開発することができるようになります。

これにより、今までになかったさまざまな使い方が想定されており、深い没入感や高い実用性を提供するようになると言われています。

ARで出来ること・基礎的な技術

AR技術の応用範囲は広く、ゲームなどのエンターテイメントだけでなく、教育、医療、建設、小売など多くの業界で現実世界との融合を通じて新しい価値を創造しています。

エンタメ分野では特に「ポケモンGO」はARゲームの世界的なブームとの火付け役として記憶に新しいですが、他にも日々数々のARゲームが市場に参入しています。

画像引用元:ポケモンGO

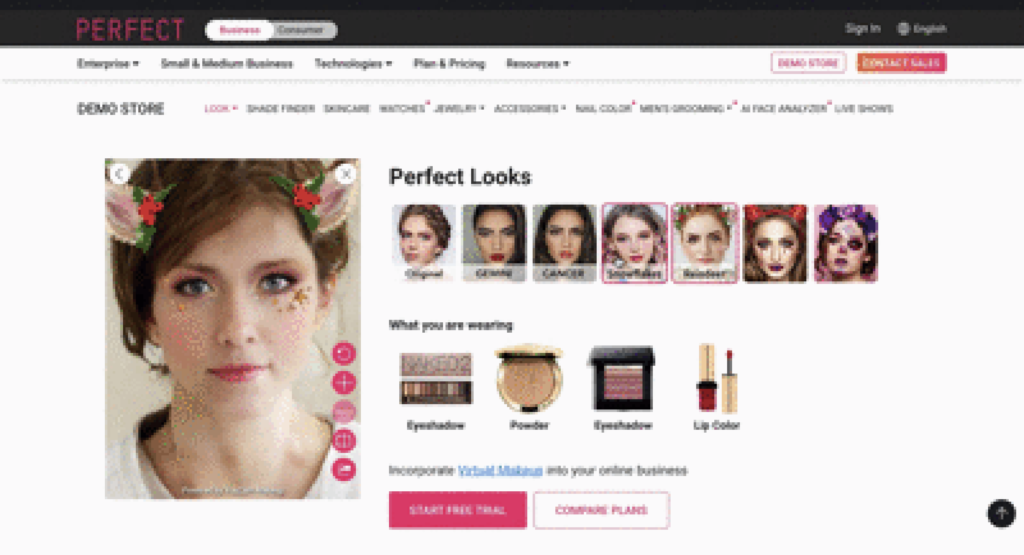

商品の疑似体験ができるARとしては、IKEAの提供する「IKEA Place」、バーコードを読み込むだけで最新のコスメを自分の顔で再現することができる「YouCam メイク」などが、これまでインターネット上では得られなかった体験を実現させています。

また、ARは必ずしもカスタマー向けのサービスだけに利用されているわけではなく、製造業に顕著に見られるARの活用事例としては、社内のオペレーションとしてAR技術を活用するというものもあります。現場で働く従業員が減少する中、ARはベテラン技術者のノウハウを若手に効率的に伝達する際に役立っています。

ARは、その特性を利用してゲームなどのエンターテイメントから、商品の疑似体験、社内のオペレーション補助などのBtoBの分野まで、幅広い分野で既に導入されています。ARと産業との関りは後半でも詳しく解説します。

ARカメラ?基礎的な技術の概要

ARのできることを理解する際に、基礎的な技術を知っておくことが重要です。そして、ARのことを調べると「ARカメラ」というワードが出てくることがあります。

ARの基礎部分で行われている処理は、スマートフォンなどデバイス内に搭載されている「カメラ」から取得できる画像・映像を解析し、「平面」や「顔」「画像」など「現実世界の情報をコンピューターが認識すること」で現実空間とデジタル情報を結び付け、平面にポケモンを出したり、頭にウサギの耳を生やしたりしています。

スマホやARグラスなどのデバイスのカメラから取得した画像・映像を解析し、カメラ越しのスクリーン内にデジタル情報を重ねて表示させる「コンピュータビジョン」と呼ばれる技術によって、ARは実現されています。この「平面」や「顔」「画像」などの認識について、代表的なパターンを洗い出して、それぞれを解説することで、「ARで出来ること」を理解することができます。

- 平面認識(平面検出)

- 顔認識

- 画像認識

- 立体認識

平面認識(平面検出)

平面認識は、ARシステムが現実世界の平らな表面を検出し理解するプロセスです。これは、床やテーブルなどの平面に仮想オブジェクトを配置するために使用されます。ARデバイスのカメラと空間認識技術を利用して、実空間の3D構造をマッピングし、デジタルコンテンツを正確に配置することができます。ポケモンGOでポケモンが平らな床面に出るのも、コンピューターが、スマホなどのカメラを通じて平面を認識(検出)することで実現しています。

AR家具アプリでも同じで、ユーザーが自室の床をカメラで撮影すると、アプリがその平面を認識し、仮想の家具を室内に配置することができます。これにより、家具が実際の空間にどのように見えるかをシミュレートすることが可能になります。

顔認識

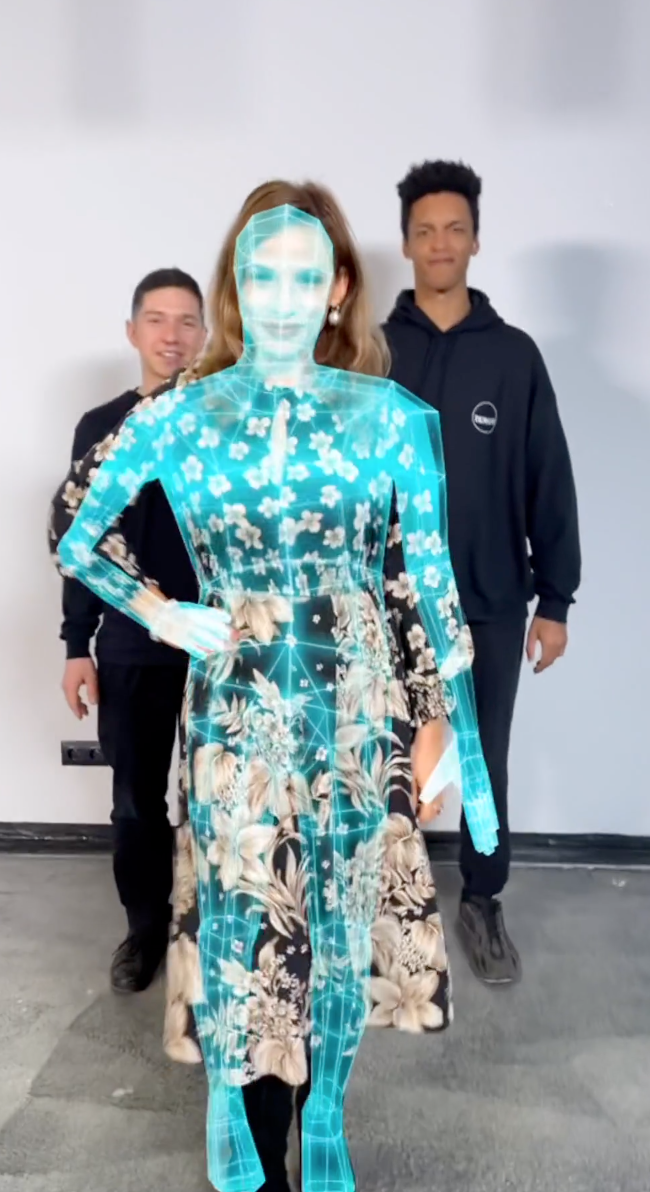

顔認識は、AR技術がユーザーの顔の特徴を検出し、それに合わせてデジタルエフェクトや情報を適用する能力です。ソーシャルメディアのフィルターや美容アプリで広く使用されています。

例えば、SnapchatやInstagramの顔フィルターは、カメラが顔を認識し、そこにアニメーションの耳やメガネ、化粧などのエフェクトを追加します。顔認識技術は、表情の変化や頭の動きをリアルタイムで追跡し、エフェクトを自然に見せるために調整します。

画像認識

画像認識は、ARシステムが特定の画像やマークを識別し、それをトリガーとしてデジタルコンテンツを表示する技術です。これは、教育、ゲーム、マーケティングなど幅広い分野で利用されています。このARを表示させる特定の画像のことを「マーカー」と呼びます。

例えば、教科書の特定の画像にスマートフォンのカメラを向けると、その画像に関連する3Dモデルや動画が表示される教育アプリがあります。また、商品パッケージやポスターにARマーカーを印刷することで、消費者がその画像をスキャンすると製品に関連する追加情報やインタラクティブな体験が得られます。

これらの認識パターンは、AR技術が私たちの現実世界をどのように拡張し、新しいインタラクティブな体験を提供するかを示しています。デバイスのカメラと高度なコンピューティング能力を活用することで、ARは多様な用途と無限の可能性を持つ革新的な技術となっています。

立体認識

画像認識よりもさらに高度な技術として、「立体物の認識」をできるテクノロジーがあります。以下はARに特化したスタートアップである株式会社OnePlanetが、大手ゼネコンである東急建設と共に立体模型を認識させて、目に見えない建物の構造内部を可視化させた高度なARのプロジェクトの事例です。

このように画像よりもさらに高度な情報をコンピューターに理解させるテクノロジーまで登場してきており、これ以外にも様々な認識テクノロジーが発展を続けています。

それ以外のARについての整理

ARには、「マーカー型」、「GPS型」、「空間認識型」、「物体認識型」の4つの種類があるとされていたり、ロケーションベースAR、ビジョンベースARなどと記載されることもあります。とてもややこしいですよね。

マーカー型AR

「マーカー型」とは、先に記載をした「画像認識」のことです。特定の画像マーカーを認識し、そこにARを重ねて表示させる技術なので、同じことを指しています。

マーカーレス型AR・ビジョンAR

「マーカーレス型AR」や「ビジョンAR」と言われるものは、単に画像認識をせずにポケモンGOやIKEAの家具のように、平面にARを出す技術を指しており、上記の「平面検出」のことを言っています。

「マーカーレス型AR」や「ビジョンAR」という言い方は古い表現なので、これらは「平面を検出してARを表示させる技術」つまり「平面検出」と覚えておきましょう。

GPS型AR・ロケーションベースAR

「GPS」はARを表示させる場所を限定させるときに使うだけで、GPSそのものがARとしてデジタル情報を表示させるために何かを認識しているわけではありません。「ARをここだけに限定して表示させたい」という位置情報の指定が主な役割であり、ARではないので、混乱しないように注意しましょう。以下のイメージのように、GoogleマップはこれからAR機能をどんどんと実装していくとされていますが、これは立体的な建物を認識する「立体認識」の技術をベースにARが開発されており、ユーザーの位置情報はGPSから取得されて下の部分のマップに表示されています。

このようにARとGPSは組み合わせによって補完しあう関係性であり、GPSそのものがARという訳ではないのです。ARは10年以上前からあるテクノロジーです。古い記事や情報に触れてしまうと混乱してしまうため、あくまで「何かを認識するテクノロジーがARである」という考えを軸に整理しましょう。

また、古くなってしまった技術をいまでも扱ってしまうケースもあるため、最新のARにキャッチアップしたい方は、ARの専門会社に相談することをお勧めします。

ARの広がり(エンタメ用途)

国内では「ポケモンGO」によるARの認知度の向上やアプリの増加などにより、ここ数年で急激な広がりを見せています。ここでは、ARのブームと市場の拡大について確認するとともに、ARが現在抱えている技術的・社会的課題についても解説していきます。

ARゲームがブームになった

2016年はAR元年とも言われ、ARが人々に急激に認知された年となりました。その火付け役が、世界的に大ヒットとなったARゲームアプリ、「ポケモンGo」です。

このARアプリは、現実空間のある地点に近づくとポケモンが出現するシステムになっており、ポケモンの種類は500種類以上にのぼります。ゲーム内では自分がポケモントレーナーとなり、各地のポケモンをゲットしたり、ポケモンを使ってバトルすることができます。

現実空間がそのままゲームマップになるという発想は斬新で、多くの人々が公園などでポケモンをゲットするために集まるなど、社会現象になりました。このブームは各種メディアで取り上げられるほか、多くの書籍などでも題材となりました。

例えば、『ポケモンGOからの問い: 拡張されるリアリティ』(新曜社)では、ポケモンGOに関する18本の論文によって編成され、観光学や社会学など幅広い視点でゲームの革新性について論じられています。このように、ポケモンGOの世界的流行は、ARの可能性を人々に広く認知させる結果になったのです。

ARアプリの広がり

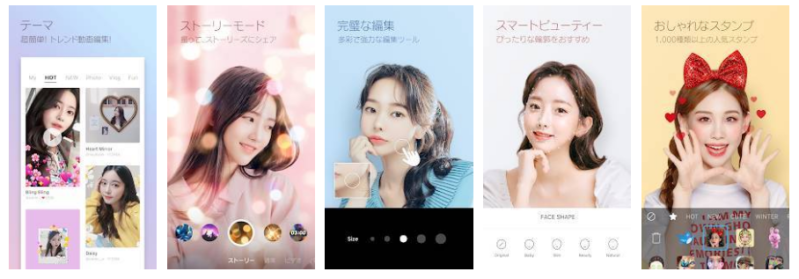

ポケモンGOの大々的な成功とともに、ARアプリの認知度も高まっていきます。「SNOW」は若年層を中心に絶大な人気を誇る画像加工アプリです。アプリを起動してカメラに顔を映すだけで、アプリが自動で顔を認識し、かわいい動物などのエフェクトを付加してくれます。

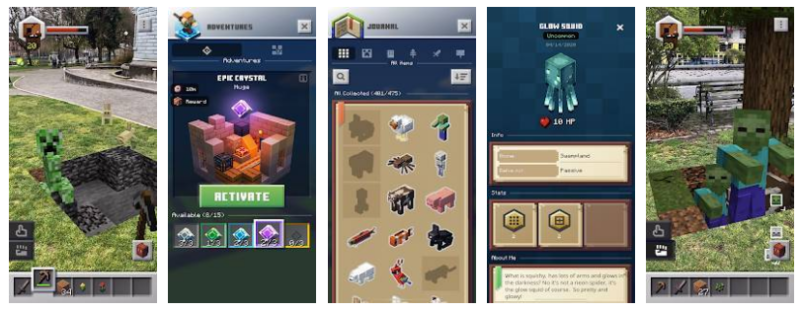

「Minecraft Earth」のように既存のゲーム性を存分に利用したARゲームアプリも登場し、ゲーム内で体験した建築を現実空間でも体感できるようになっています。

2019年に登場した「ドラゴンクエストウォーク」は、既存のドラゴンクエストの世界観を踏襲しながら、現実空間でモンスターと戦闘できるゲームです。

画像引用元:ドラゴンクエストウォーク

また、ゲームだけでなく、より実用性に特化したARアプリも登場します。例えば、「測定アプリ My Measures + AR Measure」はその名の通りAR技術を用いてもののサイズを測定できる便利なアプリです。Google MapなどGPSを用いた地図アプリとの相性も良く、ナビゲーションや現実空間の建築物への情報付加など、現実に付加価値を与えるアプリも多数登場しています。

このように、ARはすでに人々に受け入れられ、アプリなどの便利なかたちで使用されています。

ARビジネスの展望と懸念

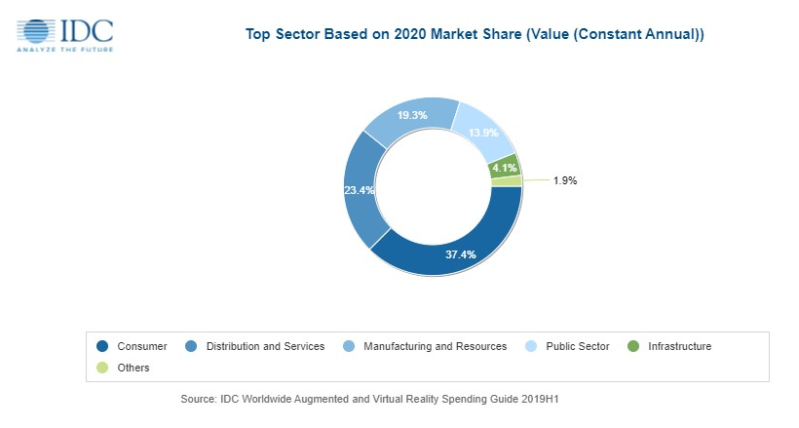

エンタメ以外のARビジネスの市場としての盛り上がりを、データから読み取ってみましょう。

ARの市場規模と予測推移

IT専門調査会社のIDCによると、世界のAR・VRのハードウェア・ソフトウェアや関連サービスの合計支出金額は、2023年には160.5億ドル(約17兆3,000億円)になると予測されました。また、IDCによれば、2019年の市場規模は105億ドルほどであり、同市場の2019年~2023年の年平均成長率は77.0%になると予測されています。コロナウイルスの影響でこれらの数値はさらに拡大傾向にあるとされ、高水準の成長率を維持しながら市場が拡大し続けていくと予想することができます。

また、興味深い点は、当初はVRの方がARよりも成長率が高く推移しているものの、ARの2019年~2023年の年平均成長率は164.9%と予測され、近い将来にはAR支出がVR支出より格段に大きくなるとされています。

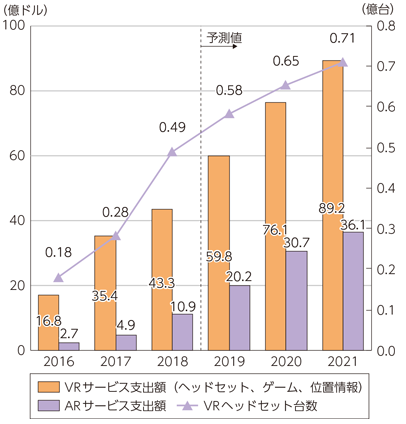

日本でも、総務省が公表している『令和元年版 情報通信白書』で、VRとARの市場は今後も大幅に拡大していくと予測されています。ARは生産性の向上や現場のオペレーションなどのソリューションとして期待されていることがわかります。エンタメ以外の、ビジネス分野・BtoBでの実際のAR活用事例は、以下の記事をご覧ください。

Appleの新デバイスも登場

Rデバイスは、スマホやタブレットだけでなく、よりウェアラブルなものも開発されています。2024年2月にはApple社が空間コンピューターとして「Apple Vision Pro」を発売開始しました。まだ米国でしか販売されていませんが、ARに特化した株式会社OnePlanetでは、日本初となるApple社の新デバイスを使ったイベントをすでに渋谷のパルコで開催し、大きな話題を集めました。

- OnePlanet、日本初*となるApple Vision Proを実際に体験できるイベント開催に技術提供。映画『哀れなるものたち』特別展示@渋谷PARCOにて2/10(土)限定で空間体験アプリを展開

このデバイスがトリガーとなり、いよいよ本格的な社会への普及が開始するのではないかと期待されています。

ARが抱える技術的・社会的課題

しかし、新しい技術の普及にはさまざまな問題が伴うのも事実です。以下は、ARの普及において課題となる主な点を記載します。

プライバシーの懸念

ARグラスは、周囲の環境をカメラで記録し、その情報を解析してユーザーに情報を提供します。これにより、無意識のうちに他人のプライバシーを侵害する可能性があります。公共の場での無断録画や、個人の同意なくデータを収集することは、深刻なプライバシー侵害と見なされかねません。また、データの保存と処理方法に関する透明性の欠如も問題となります。

バッテリー寿命の問題

現在のARグラスは、高度なコンピューティング能力とディスプレイ技術を要求されるため、バッテリーの消費が激しいです。これにより、長時間の使用が困難になり、特に業務用途での効果的な利用に制約が生じます。バッテリー技術の進歩や省エネルギー設計が、この問題の解決に向けた鍵となります。

その他の問題点

- 快適性とデザイン: 一部のユーザーにとって、現在のARグラスは重すぎる、または長時間着用するには快適ではないと感じられます。さらに、日常的に使用するにはデザインが洗練されていないという意見もあります。

- 相互運用性と標準化の欠如: ARグラスのエコシステムはまだ発展途上であり、異なるプラットフォーム間での相互運用性が限られています。標準化されたプロトコルの欠如は、アプリケーションとデバイスの互換性を妨げる要因となります。

- コスト: Apple社の新デバイス「Apple Vision Pro」は、50万円以上の価格です。高品質のARグラスは非常に高価であり、一般の消費者にとって手が届きにくい価格となっています。広範な市場普及には、より手頃な価格の製品が必要です。

- 開発難易度: ARデバイスを活用した開発には高い専門性が求められてしまい、なかなか簡単に独自のビジネスを切り開くことは技術が成熟していくるまでは難しいと言えるでしょう。

しかし、それらの懸念を払拭するほどに、Appleの新デバイスが提供する体験は感動レベルで高性能だと言われております。自社でARを活用したビジネスを展開したい場合には、より高度な技術力を持った専門性の高いパートナーに相談すると良いでしょう。

デジタルツイン、ミラーワールド?未来の技術について

Appleのようなデバイス・ハードウェアとは別で、AR体験・ソフトウェアの方でも技術の進化は進んでいます。ARにまつわる関連ワードとして、デジタルツイン、ミラーワールド、ARクラウド、メタバースなど…様々なワードを耳にしたことがありませんか?2019年6月、大手テック系雑誌のWIREDが『MIRROR WORLD – #デジタルツインへようこそ』というミラーワールドに関する特集をし、話題になりました。

「デジタルツイン」「ミラーワールド」「ARクラウド」「メタバース」…色々なAR関連ワードが飛び交いますが、よく分かりませんよね?基本的には、この記事のなかで記載した「立体認識」のテクノロジーをベースとし、それを地球規模で巨大に展開できる世界観のことを「デジタルツイン」「ミラーワールド」などと呼びます。

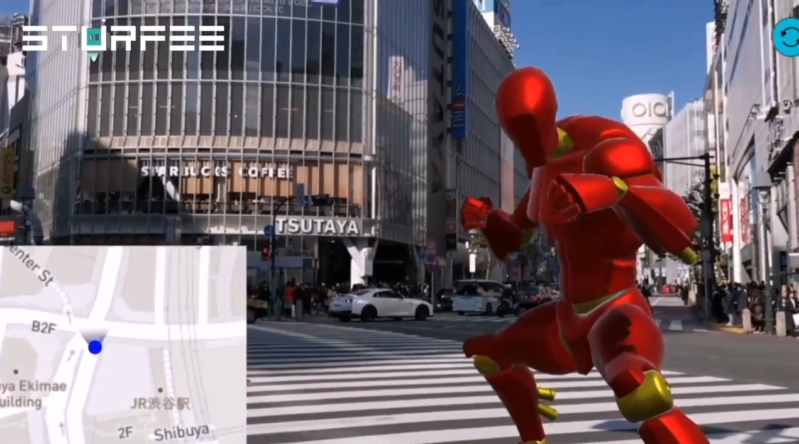

また、上記のような大規模な立体認識のAR体験を複数のデバイスで共有できる世界観のことを「ARクラウド」あるいは「リアルワールド・メタバース」などと呼ぶこともあります。ARクラウドでは、このソーシャルな関係性をARコンテンツ内でも築くことができるため、Facebookのソーシャルグラフ、Googleの検索インデックスに次ぐ、「第三のプラットフォーム」になると期待されています。

ARクラウド市場にはすでに多くの企業が参戦しており、今後もプラットフォームを構築するべく激しい競争が続くことは間違いないでしょう。ARクラウドを開発する企業としては、ポケモンGOを展開するNiantic社に買収された「6D.ai」をはじめ、Sturfee、Ubiquity6、Infiniverseなど、多くの企業が参入しています。

ソフトバンク・ビジョン・ファンドから多額の投資を受けたベンチャー企業Mapboxは、ARやVRを対象としたUnitiy用SDK(ソフトウェアを開発するために必要なツールのセットのこと)を開発しています。日本の大手老舗企業のゼンリンも、3Dマップデータのオンライン販売事業を開始し、建設・自動車業界などの産業からARゲームのようなエンタメ系コンテンツまで幅広い分野を視野に入れています。

この辺りは複数の高度な技術の組み合わせによって想像されている世界観なので、理解するのは難解ですが、今後もARは高度な技術を組み合わせながら多方面に発展していくでしょう。

まとめ

これまで見てきたように、ARはコンシューマ向けとしてはARアプリとして幅広い人々の受け入れられてきました。一方、より大きなデジタルプラットフォームの構築にも、AR技術は必要不可欠です。新たな技術に期待を寄せつつ、様々なARアプリのサービスを利用するなど、日々技術の進歩に触れておくと良いかもしれません。

本メディア「ARマーケティングラボ」を運営するOnePlanetでは、ARを活用したあらゆる課題解決にお力添えできます。

ARを活用したビジネスを検討していましたら、お気軽にご相談ください。