拡張現実(AR)は、現実世界にデジタル情報を重ね合わせることで、まったく新しい体験を提供するテクノロジーです。近年、ポケモンGOの普及に加えてAppleの新しいARデバイスの発売などもあり、注目が日増しに高まっています。

この記事では、ARゲームの魅力とおすすめ10選、そしてARゲームを活用したプロモーションの事例を紹介し、ゲーム業界がどのように進化しているのかを探ります。

ARゲームとは

通常のスマートフォンゲームとARゲームの違いは、現実世界との関係性にあります。通常のゲームは仮想世界に完全に閉じ込められているのに対し、ARゲームは現実の世界とデジタルの世界を融合させ、プレイヤーに新しいレベルのインタラクティブな体験を提供します。この融合により、プレイヤーは実際の環境を探索しながら、ゲームの世界との新しい関係を築くことができます。

通常のスマートフォンゲーム

- 完全仮想環境: 通常のスマートフォンゲームは、完全にデジタル化された仮想世界で展開されます。ゲームの環境、キャラクター、オブジェクトはすべてデジタルで作成され、現実世界とは独立しています。

- 制御とインターフェース: プレイヤーは画面上のボタンやジョイスティック、タッチ操作などを使用してゲームを操作します。ゲームのインターフェースはディスプレイに完全に収められ、プレイヤーの物理的な環境はゲーム体験に直接的な影響を与えません。

- プレイの場所: ほとんどのスマートフォンゲームは場所を選ばず、どこでも同じ条件でプレイできます。ユーザーは特定の場所にいる必要はなく、自宅や通勤中など、任意の場所でゲームを楽しむことが可能です。

ARゲーム

- 現実世界との融合: ARゲームは、実際の環境にデジタル要素を重ね合わせることで、プレイヤーに拡張された現実感を提供します。これにより、現実の世界がゲームの一部として活用され、位置情報などの物理的な環境がゲーム体験に直接的に影響を与えることになります。

- インタラクティブ性: ARゲームでは、プレイヤーの動きや位置がゲームの経過に影響を与えることが多いです。たとえば、プレイヤーが物理的に移動することでゲーム内でのキャラクターも移動し、実世界の特定の場所がゲーム内のアクティビティにリンクされることがあります。

- プレイの文脈: ARゲームは、プレイヤーが実際にいる場所の環境をゲーム体験に統合します。これにより、外に出て新しい場所を探索することがゲームの一部となり、プレイの文脈がよりダイナミックで対話的なものになります。

ARゲームを実現しているテクノロジー

ARゲームが実現される背景には、複数の先進技術が組み合わさっています。主に以下のようなテクノロジーが関与しています。

1. コンピュータビジョンと画像処理

ARゲームは、デバイスのカメラを通じて現実世界を認識し、コンピュータビジョン技術を使用して画像を解析します。この技術により、デバイスは実世界のオブジェクトや面を識別し、それに基づいてデジタルコンテンツを正確にオーバーレイすることができます。

2. 拡張現実ソフトウェアフレームワーク

ARCore(Google提供)やARKit(Apple提供)のような拡張現実フレームワークは、開発者がAR体験を簡単に作成できるように設計されています。これらのフレームワークは、デバイスのカメラ、ジャイロスコープ、加速度計などのセンサー情報を統合し、実世界とデジタルコンテンツのシームレスな融合を可能にします。

3. 位置情報サービス

多くのARゲームは、GPS、Wi-Fi、セルラーネットワークなどの位置情報サービスを利用して、プレイヤーの地理的位置を特定します。これにより、プレイヤーの実世界の位置に基づいてゲーム内のイベントや活動をトリガーすることが可能になります。

4. 3Dモデリング

デジタルオブジェクトやキャラクターは、3Dモデリング技術を使用して作成されます。これらの3Dモデルは、現実世界の環境内でリアルタイムにレンダリングされ、プレイヤーの視点に基づいて適切にスケーリングや位置調整が行われます。

5. センサー融合技術

デバイスのジャイロスコープ、加速度計、磁気センサーなどが連携し、デバイスの正確な方向、位置、動きを追跡します。この情報は、現実世界に対して正確にデジタルコンテンツを配置するために使用されます。

これらの技術を組み合わせることで、ARゲームは現実の世界にデジタル情報を重ね合わせ、ユーザーに新しいインタラクティブな体験を提供することが可能になります。プレイヤーは実世界とデジタル世界の境界を越えて没入できるようになり、革新的なゲーム体験を実現しているのです。

ARゲームの市場

ARのゲーム市場は、ここ数年で大きな盛り上がりを見せています。ここでは、データや大企業の動向からARゲームの将来性について解説します。

データから見るARゲームの盛り上がり

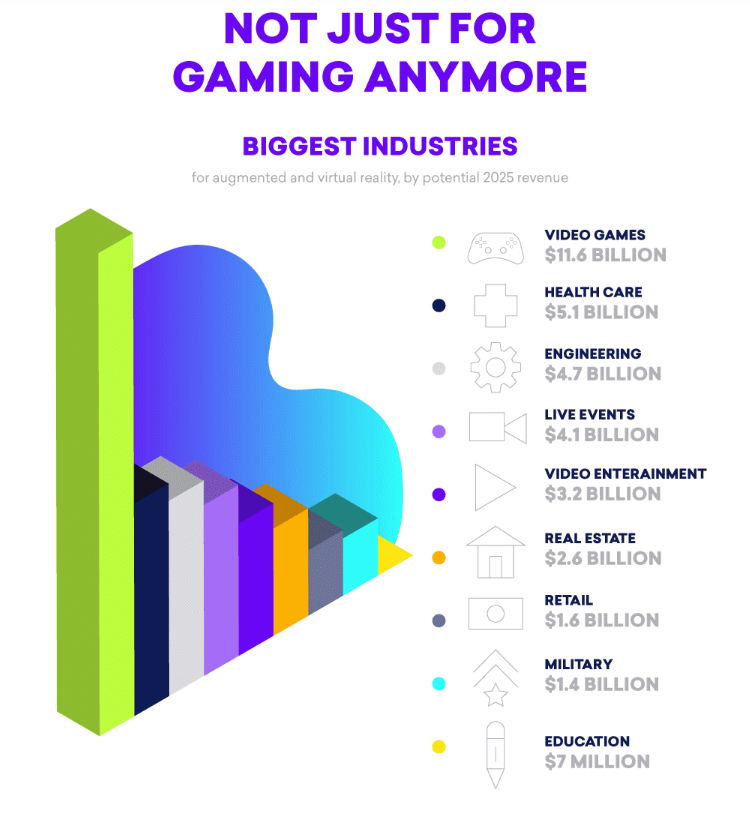

AR分野の中でも、特に将来的な収益が見込まれる分野がARゲーム分野です。ARのスペシャリスト集団であるイスラエル企業のLumusは、ARコンテンツの中でも特にARゲームが今後最も利益をあげるだろうと予想しています。2025年までにAR市場は250億ドルの利益を得ると予想しており、その中でもARゲームはおよそ116億ドルの利益を生み出すとしています。

これは、健康分野やライブイベント分野と2倍以上の差があり、いかにARゲームが人々を惹きつけているかがわかります。ARゲームはVRに比べて必要な機材が少なく、最小限のデバイスさえあれば楽しめるものが多いため、ユーザーにとっても受け入れやすいコンテンツと言えるでしょう。

大企業も期待を寄せるARゲーム

ARゲームの可能性については、グローバル大企業も大きな期待を寄せています。AppleのCEOであるTim Cookは2016年の時点で「ARはVRよりも成功する」と発言したことがabcニュースに取り上げられています。「現実世界がそこに存在しているARの方が、VRより商業的に成功すると考えている」と答えおり、「長期的に投資していく」と述べています。

また、Facebookは2017年からSpark ARをスタートさせ、Instagramのストーリーなどに適用できるようになっています。Spark ARの中でも簡単なARゲームが制作できるようになっており、企業が自社の公式InstagramアカウントでARゲームを提供する、新しいファンマーケティングも生まれてきています(この事例は記事の後半で紹介します)。

このように、ARゲームの将来性には大企業も含めた多くの企業が注目しています。

おすすめARゲームアプリ

ここからは、おすすめのARゲームを10種類紹介します。どのゲームも現在話題の魅力あるものばかりです。ぜひこの機会にARゲームの可能性を体感してみてください!

- ポケモンGo

- Ingress Prime

- ドラゴンクエストウォーク

- Zombies, Run!

- Jurassic World Alive

- ハリー・ポッター: 魔法同盟

- Minecraft Earth

- フィッシングストライク

- 妖怪ウォッチワールド

- Ghostbusters World

- Pikmin Bloom

おすすめ①ポケモンGO

画像引用元:ポケモンGO

ポケモンGOは2016年に発表されて以降、世界中で10億回以上ダウンロードされ、社会現象を巻き起こしたARゲームの先駆者的存在です。ポケモンGOでは、スマートフォンの位置情報を活用し、特定の場所にポケモンが現れるようになっています。

今作で扱われているポケモンは500種類以上と豊富で、それぞれのポケモンに独自の動作が設定されています。出現したポケモンはモンスターボールで捕まえることができ、バトルで使用することができるようになります。

また、アプリ内のカメラを起動することで捕まえたポケモンを写真に収めることもできるなど、捕まえる、バトルをする以外にも様々な楽しい要素が含まれており、飽きずに遊ぶことができます。既存のポケモンの世界観をそのままに、フィールドを現実空間に移したこのゲームは、現実世界で多くのポケモントレーナーを生み出しました。

おすすめ②Ingress Prime

画像引用元:Ingress Prime

Ingress Primeは、ARゲームが得意とする「位置情報ゲーム」の元祖です。ゲームシステムはとてもシンプルで、サイバー空間のようになった地図上に青と緑のポータルが出現します。2つのチームに分かれ、このポータルを取り合い、より広い陣地を獲得したチームの勝利となります。Ingress PrimeはARゲームの特性を活かし、身体の移動を伴ったゲームシステムになっています。本格的なプレイはかなり激しい動きを伴うため、運動としても最適なコンテンツです。

おすすめ③ドラゴンクエストウォーク

画像引用元:ドラゴンクエストウォーク

ドラゴンクエストウォークは、人気シリーズであるドランゴンクエストのARゲームで楽しめるコンテンツです。このゲームも位置情報が用いられており、ドラゴンクエストの世界と化した現実世界を主人公になって探検し、冒険できる新しいRPGです。

アプリではGoogleマップのように自分の位置情報が地図上に表示され、目的地を選ぶことで冒険がスタートします。日本各地のランドマークでクエストが発生し、出現したモンスターとバトルをすることができます。また、ドラゴンクエストウォークでは、各地で手に入れた家具やアイテムを使って自宅をアレンジしたり、図鑑に登録したモンスターと一緒に写真を撮ることもでき、さまざまな楽しみ方が用意されています。

ドラゴンクエストウォークは、特定の期間中に特別な装備をガチャでゲットできるシステムがあり、頻繁にシーズンが変わります。しばらくログインしていない場合でも新たなガチャができる場合もありますので、飽きずに楽しくプレイを続けることができます。

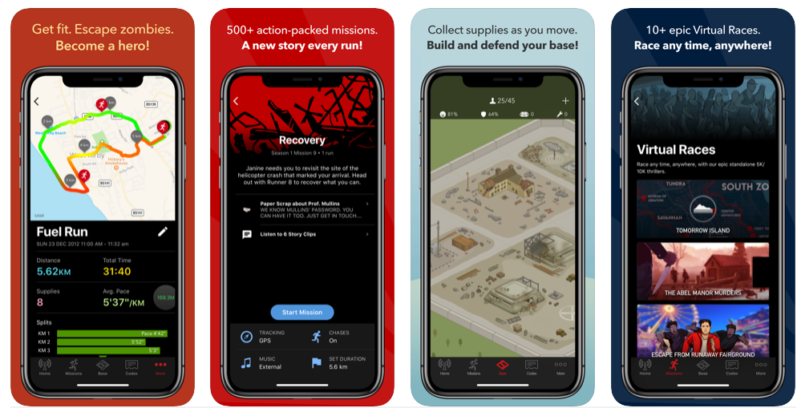

おすすめ④Zombies, Run!

画像引用元:Zombies, Run!

Zombies, Run!は、ジョギングを強制的にさせてくれる風変わりなARゲームです。このゲームの世界では街はゾンビに支配されており、ユーザーは街を脱出する走り屋となります。そして、ジョギングをしながらミッションをクリアしていきます。

アプリを起動し、ヘッドフォンを装着すると、ゾンビに支配された世界の物語が聴こえてきます。ユーザーは基地で使う爆薬や薬やバッテリーを走りながら拾い集めることで、ゲームのクリアへと向かいます。

Zombies, Run!には位置情報が用いられ、走り終えると画面を確認し仮想世界の状態を確認することができます。ARと運動の相性の良さを利用したゲームです。

おすすめ⑤Jurassic World Alive

画像引用元:Jurassic World Alive

Jurassic World Aliveは、恐竜が自由に走り回っている世界観の中で、さまざまな体験ができるARゲームです。このゲームでは、ゲーム内のカメラで見つけた恐竜を撮影したり、エサを与えて手なづけることができます。また、恐竜でチームを組んでバトルをしたり、手持ちの恐竜を進化させることもできます。

ゲームは位置情報により各地で異なる恐竜が出現するため、色々な恐竜を見つけるには様々な場所を訪れる必要があります。期間限定でエーペックスレイドバトルに挑めるイベントなども用意されており、バトルに勝利すると恐竜のDNAを手に入れることができます。

おすすめ⑥ハリー・ポッター:魔法同盟

画像引用元:ハリー・ポッター:魔法同盟

ハリー・ポッター:魔法同盟は、あの人気ファンタジー小説ハリーポッターの世界観をARで再現したゲームです。プレイヤーはマグルと呼ばれる非魔法族の世界で、魔法生物や魔法界のものなど「魔法の痕跡」の目撃情報が報告されたことに伴い、「機密保持法特別部隊」に参加し世界を救う役割を与えられます。

ゲーム中のマップは、現実世界の地図にハリーポッターの世界観が重ねられており、宿屋や砦などのイベントが起きる場所が表示されています。宿屋では食べ物を調達でき、プレイ中に食事を摂ると呪文を繰り出すエネルギーを補給できます。

砦では、友人たちと最大5人まで同時にバトルすることができます。対戦相手はCPUの魔法使いで、レイドバトルに近いかたちになっています。また、現実世界のランドマークにはイベントが用意されていることもあり、観光を楽しみながらゲームの世界を体感することが可能です。ゲーム中のキャラクターのボイスが充実していることも、このゲームの魅力の一つです。

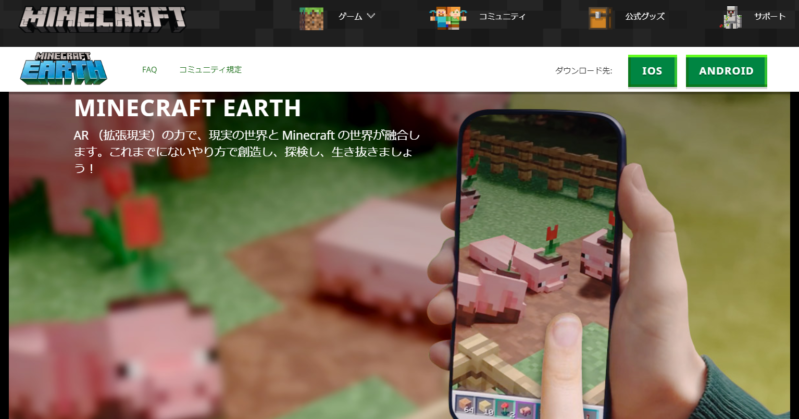

おすすめ⑦Minecraft Earth

画像引用元:Minecraft Earth

Minecraft Earthは、世界中で愛されているMinecraftの世界観を現実世界でも楽しめるように作られたARゲームです。Minecraft Earthでは、Minecraftの醍醐味である建物の建築などはもちろんのこと、モブ(動物などのキャラクター)を育てたり、仲間のクラフターと協力して建築物を作り上げることができます。

また、「ビルドモード」でプレイすれば、テーブルの上などの小さなスペースにARで仮想ブロックを表示して、レゴのように実際に手を伸ばして好きなものを作ることができます。作った作品は「プレイモード」にすれば、等身大のARにして現実空間の上に表示させることが可能です。

さらに、「アドベンチャーモード」にすれば、実物大のARで、採掘やモンスターとの戦闘といったクエストを行うこともできます。建築、アイテムのコレクション、撮影、クエストと、ほぼARゲームのほぼすべての要素を楽しめる優れたゲームです。

おすすめ⑧フィッシングストライク

画像引用元:フィッシングストライク

フィッシングストライクは、その名のとおりARを用いた釣りゲームです。釣りゲームではありますが、このゲームの魅力は単に魚を釣るだけではありません。マップはフロリダや長江など幅広く、ターゲットとなる魚を釣り上げていくことで次のエリアに進める仕組みになっています。

また、魚を釣り上げると報酬を獲得することができ、仲間となるアングラーや使用するボートを充実させることができます。釣り上げた魚は専用のアクアリウムで育成し、VRモードやARモードで現実空間に魚を泳がせることができます。釣り、鑑賞、バトルなどの多様な要素をARで楽しむことができる、まさに次世代の釣りゲームです。

おすすめ⑨妖怪ウォッチワールド

画像引用元:妖怪ウォッチワールド

子どもに大人気の作品「妖怪ウォッチ」がARゲームになって楽しめます。ポケモンGOのように、位置情報を用いて妖怪たちに出会い、集めてバトルすることができます。

また、このゲームに独自の機能として、「憑依機能」というものがあります。これは、自分の代わりに妖怪が外へお出かけしてくれる機能で、これにより外出せずにさまざまなイベントを体験することができます。一般的に位置情報を用いたARゲームは外出を前提としていますが、昨今新型コロナウイルスで外出リスクが高まる中、自宅にいながらゲームを楽しめることは魅力の一つでしょう。

おすすめ⑩Ghostbusters World

画像引用元:Ghostbusters World

ご存知、人気映画の「ゴーストバスターズ」シリーズから、お馴染みのゴーストを退治できるARゲームが登場しました。アプリを起動してデバイスで周囲を映すとゴーストが出現し、ボタンを押してビームを発射することでゴーストを倒すことができます。

キャラクターたちは原作の再現がなされていますが、ストーリーはオリジナルになっており、原作を知らない方でも楽しむことができます。また、複数のプレイヤーで協力してボスを倒したり、捕まえたゴースト同士でバトルさせることもできます。ARゲームでRPGを楽しみたい方におすすめです。

おすすめ⑪Pikmin Bloom

こちらはPokemon GOと同じくナイアンティック社が開発したARゲームです。スマホの位置情報を許可すれば歩いた場所に花が咲き、毎日の歩数記録も見返すことができるようになっています。ARフォト機能を使うと、ピクミンを手のひらに乗せたような、メルへンな写真を撮影できる点もARとゲームを組み合わせた秀逸な設計です。

公式サイト:https://pikminbloom.com/ja/

ARゲーム×マーケティング・プロモーションの事例

これまで紹介してきたARゲームアプリをビジネスで活用したいと考えると、「壮大なゲームストーリーや大規模なアプリ開発が必要なのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。確かに先にご紹介したPokemoGoなどの純粋なエンタメARゲームは、機能も多彩で、物語もよく作りこまれています。

しかしブランディングやプロモーションにおけるARゲームを企画する場合、それほど難しく考えすぎる必要はありません。「企業やブランドの世界観を体感できる・楽しめるAR」であればいいのです。たとえば自社の商品やキャラクターをARで登場させるだけで、立派なオリジナルコンテンツになります。さらにちょっとしたミニゲームやスタンプラリー機能などを持たることで、ARゲームのアイディアはどんどん出てくるでしょう。

ここでは、商品のプロモーションや町おこしにARゲームを使ったライトなARゲームの活用事例をピックアップしてご紹介します。ARゲームを使ったプロモーションやマーケティングを企画する際の参考にしてください。

- 森永製菓「キョロちゃんの遊べるARアプリ」

- 江崎グリコ「ポッキー&プリッツ そとポ!そとプリ!」

- モンテール「しあわせみくじ」

- 相模鉄道「ARスタンプラリー」

- No Spoilers|NETFLIX

- GAME|Spark Studio

- FRUIT FRENZY|Jerzy Pilch

- TIC-TAC-TOE

- Skate Nerm Game|RIPNDIP

おすすめ①森永「キョロちゃんの遊べるARアプリ」

専用アプリをダウンロードし、チョコボールのパッケージをデバイスのカメラでかざすと、キョロちゃんが出現!ちょっとしたミニゲームが始まります。シンプルですが、「チョコボールを食べるついでにちょっと休憩…」というときに楽しめる手軽さがいいですね。

詳細はこちらから。

おすすめ②メ〜テレ「AR謎解き」

メ~テレ(名古屋テレビ放送株式会社)は、2024年1月から3月の期間で名古屋市栄にあるスケートリンク「豊田合成リンク」にて、AR謎解きイベント「羊狼救出大作戦(うるふぃきゅうしゅつだいさくせん)」を開催しました。この謎解きイベントは、アプリ不要の「WebAR」で制作されており、お持ちのスマホから無料で簡単に参加できることから多くの方に利用されました。制作の背景を解説した動画も公開されています。

詳細:謎を解いてウルフィを救い出せ!謎解きイベント「羊狼救出大作戦」を豊田合成リンクで無料開催!!

おすすめ③モンテール「しあわせみくじ」

モンテールのどら焼きを買ったら、ARおみくじが付いてた✨ pic.twitter.com/T85qw3S6mJ

— えん (@wyoyoyw) December 31, 2019

商品のパッケージを専用アプリでかざすと、ARおみくじが引けるというシンプルなもの。ちょっとしたお楽しみコンテンツとして簡単に導入できます。おみくじ結果はTwitterに投稿もできるので、拡散効果も期待できそうです。

おすすめ④相模鉄道「ARスタンプラリー」

こちらは神奈川県の大手鉄道会社、相模鉄道が2022年3月に実施したARスタンプラリーのイベント「春のそうにゃんスタンプラリー」の事例です。横浜駅など、相鉄線の沿線にある3つの商業施設の中にARコンテンツが仕込まれており、各施設に設置されたARをそれぞれ体験して巡りスタンプラリーをクリアすると特典がもらえるというエンターテインメントになっています。

ARがこれまで抱えていた最大の課題は、「ARをやろうと思ったけど、アプリをインストールするなら面倒だから体験しなくていいや。」というアプリインストールのハードルによるユーザーの離脱です。しかし、せっかく面白いARコンテンツを作るのであれば、どうせならより多くの方に使ってもらいたいです。

こちら相模鉄道の「ARスタンプラリー」は、先ほどの名古屋テレビの謎解きARと同じく「プラネター」というWebARの制作ツールを活用して制作されており、専用アプリのインストール不要なAR体験として提供されました。ユーザーはQRコードをスキャンするだけでAR体験ができるため、多くの人に参加してもらうことが可能です。

さらにこの事例で特筆すべきは、プログラミングをせずに「ARスタンプラリー」の制作までできるツールになっているため、コストを抑えて自社オリジナルのイベント開催を実現できていることです。このようなSNS投稿が生まれてくるのも「WebAR」を活用した手軽に楽しめるイベントならではと言えるでしょう。

このようなARを活用した「ARミニゲーム」を制作会社に頼らずに開発できるのはこれから普及しそうな新しい取り組みと言えそうです。

そうにゃんARスタンプ超楽しい(●´⁰౪⁰`●) pic.twitter.com/TjOxjZdF17

— 新々キョダモさん(●⁰౪⁰●) (@1919tissue) March 15, 2022

相模鉄道 公式サイト:動く「そうにゃん」を体験できる「春のそうにゃんARスタンプラリー」を開催

おすすめ⑤No Spoilers|NETFLIX

InstagramのAR機能を使って開発されたARゲームも世界では数多く登場しているので、その事例を紹介します。世界ではさまざまなブランドがARゲームでプロモーションを行なっています。やはり楽しくブランドの魅力を広げていけるのは従来の広告商品との違いが明確です。

まずこちらはNetflixのARゲームでプロモーションの事例です。「No Spoilers」というARフィルターが、ゲームのARフィルターとなっております。Spoilerは “ネタバレ” の意味です。映画を愛する人にとって、ネタバレはなんとしても避けたいですよね。プレイヤーの心理と操作がうまくリンクした、ユニークなプロモーションです。

こちらは顔認証のARです。唇を開け閉めすることで表示されるアイテムの上下をコントロールできるような仕様になっており、自分のキャラクターが死なずになるべく多く点を稼げるようにしたい心理が働くものです。こちらも広く世界中で使われています。

(ARを体験する ▶︎ No Spoiler)

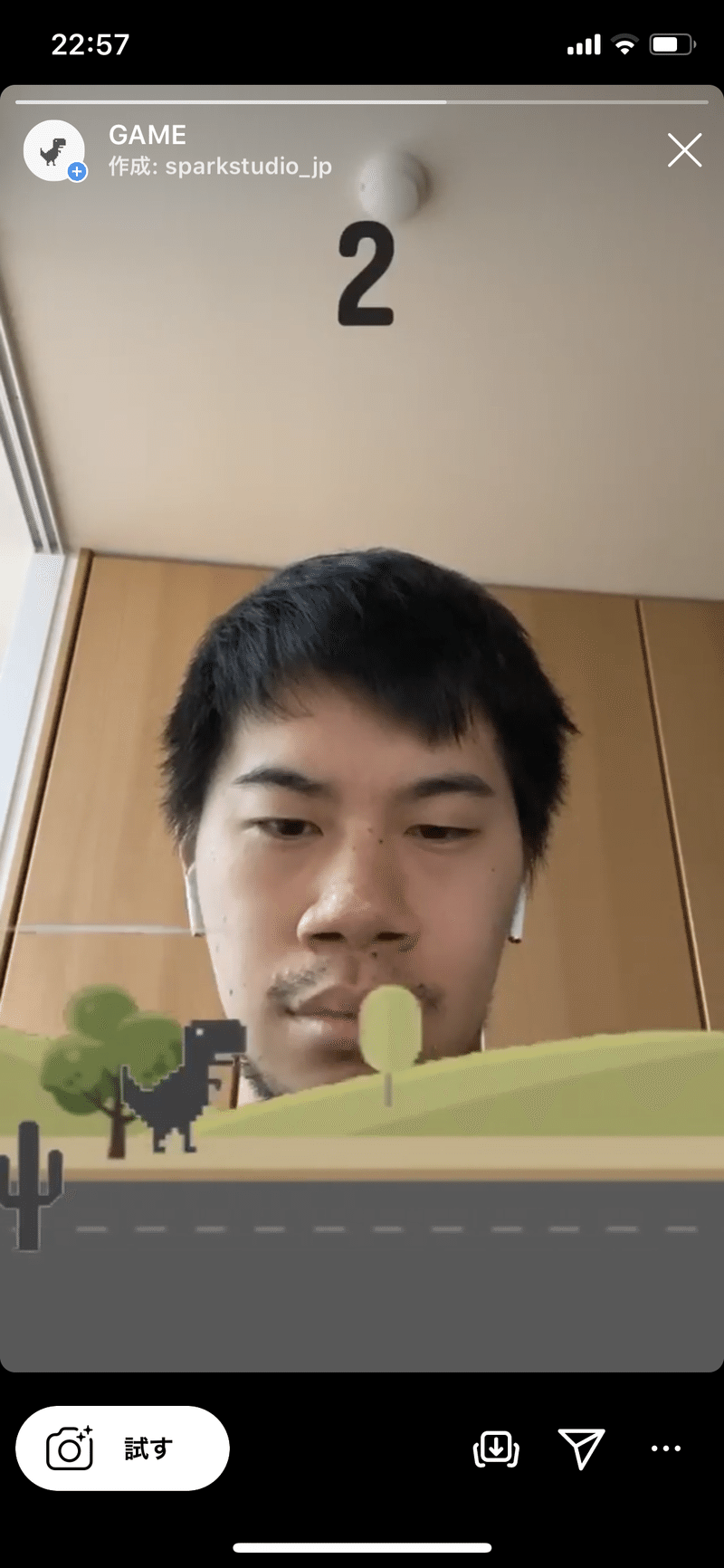

おすすめ⑥GAME|OnePlanet

こちらはAR開発会社、OnePlanet社が開発したそのんあの通り非常にシンプルなARゲームです。まばたきをすると障害物をジャンプして超えられるという、顔認証機能を活用したシンプルなARゲームになっています。クリアしていくほどに点数が溜まっていくモデルはゲーミフィケーションの王道ですが、こちらはリリース後、しばらく時間が経過した現在でも利用する人が一定数います。タップするとゲームがスタートし、顔認証機能を利用して「瞬き」をすることで障害物をクリアしていきます。

公式アカウント:https://www.instagram.com/oneplanet_ar/

おすすめ⑦FRUIT FRENZY|Jerzy Pilch

このARゲームフィルターは、上から降ってくるフルーツを自分の口で咥えているバスケットでキャッチするというものです。キャッチというよりも通過をさせるとポイントが加算されていく仕組みになっています。

頭の左右にポイントを表示させているオブジェクトや降ってくるフルーツのアイテムなど、このゲームで登場するオブジェクトは古き良き時代のレトロなゲームの雰囲気を提供してくれています。実物と見紛うほどのハイクオリティなゲームが世に増えている中で、敢えて「ポリゴン丸出し」なゲームは逆にクールかもしれません。

(ARを体験する ▶︎ FRUIT FRENZY)

おすすめ⑧TIC-TAC-TOE

このARゲームフィルターは、私たちの多くが人生の中で何度もプレイしたことがある、伝統的な「マルバツゲーム」がベースになっています。まず最初のSTEPとして、自分の顔を上下左右に振ることでマスのどの部分にマルバツを表示させるかを操作する仕様になっています。

次に、口の認証機能を使って口を開くと「マル」が自分の選択したマスへと表示されるようになっています。すると、相手のプレイヤーは自動で「バツ」をつけてくれます。シンプルな表情認証だけでなく複数のフェイストラッキングの機能を組み合わせて開発されたマルバツゲームは珍しく、新しいユーザー体験を提供しています。ぜひ楽しんでみてください。

(ARを体験する ▶︎ TIC TAC TOE)

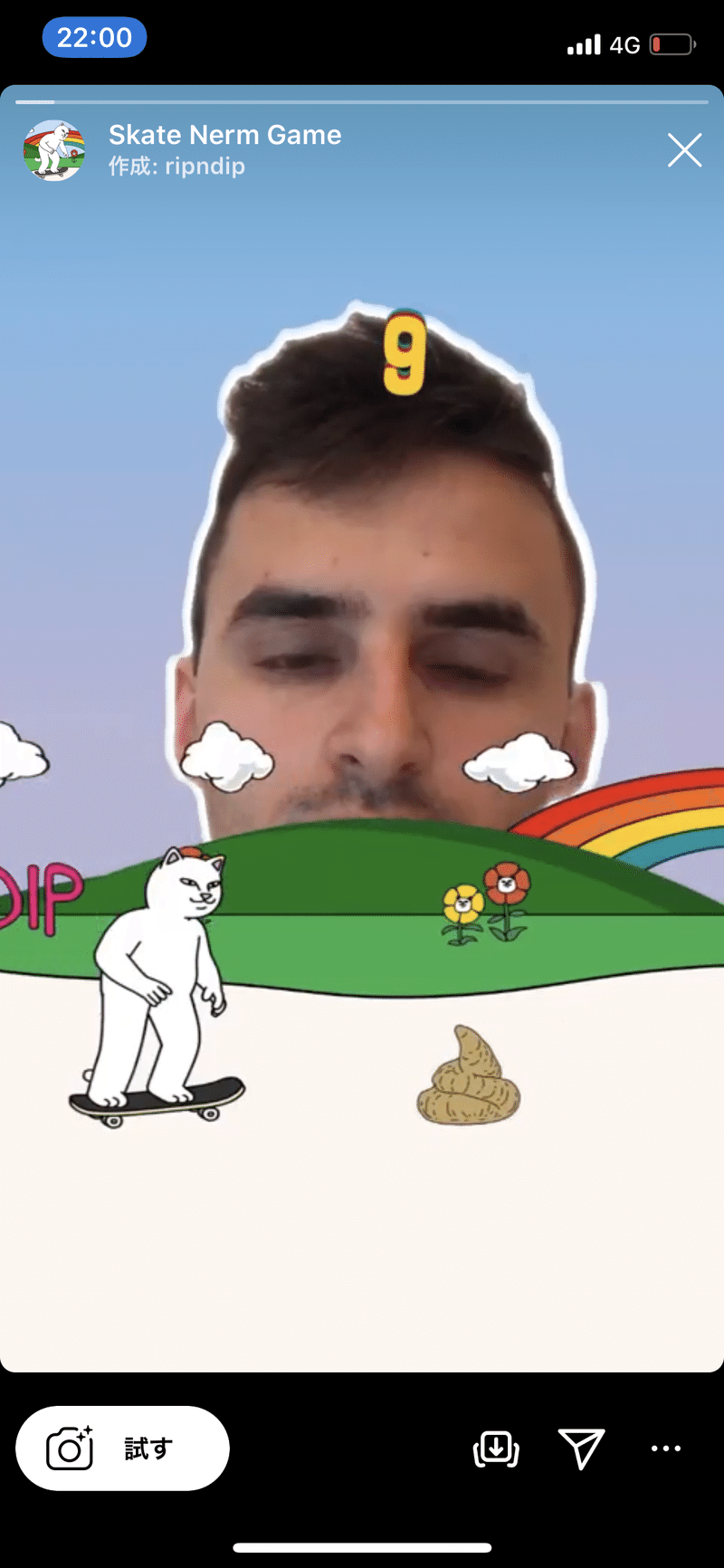

おすすめ⑨Skate Nerm Game|RIPNDIP

LA発のストリートブランドRIPNDIP(リップアンドディップ)の事例です。RIPNDIPとは「スケートスポットで技をMakeしてすぐにその場を去る。」というスケートボーダーに使われる用語であり、RIPNDIPはスケートカルチャーと共に成長してきたブランドです。格好良いですね。こちらのARゲームフィルターはタップすると障害物(うんこ)をジャンプして超えていくゲームになっています。

ブランドを代表する人気のネコのキャラクターが、OLLIE(オーリー = スケートボードと一緒にジャンプするスケボーで最も代表的な技)を繰り出しながらゲームを進めていく演出は、スケートボード愛好家をファンに抱えるブランドの世界観を演出する粋なARです。

このARゲームフィルターは、ブランドがファンを喜ばせる=エンゲージ率を高めるための適切なコミュニケーションの一つと呼べるでしょう。なんとも言えない表情をしているネコのキャラクターは、ブランドを知らない方もどこかで見たことあるという方もいるのではないでしょうか。日本では原宿にSTOREをオープンしています。

(ARを体験する ▶︎ Skate Nerm Game)

まとめ

これまで紹介してきたように、ARゲーム市場は急速に拡大しており、大企業も含め多くの企業がアプリの開発を行っています。とりわけARゲームは最も収益が伸びると予想されており、今後もますます多くの充実したコンテンツが発表されるでしょう。今回紹介したARゲームリストを参考に、ご自分の好みに合ったものを探してみてください。

本メディア「ARマーケティングラボ」を運営するOnePlanetでは、ARゲームの開発、ARを活用したキャンペーン拡散やブランディングなどお力添えできます。ARを活用したビジネスを検討していましたら、お気軽にご相談ください。