観光プロモーションの現場では、いまARの活用がトレンド化してきています。

1つの代表例として、パンフレットやサインだけでは伝わりにくい魅力を「体験」で届ける手段としてAR観光が急速に普及しています。

なかでもアプリ不要で立ち上がりが早いWebARをベースにした観光は、現地の周遊を促し、SNS拡散まで一気通貫で狙えるのが強みです。

この記事では、「いち早く成果に直結する」AR×観光の最新の具体的な事例と、観光×ARを成功させるためのポイントTOP4をわかり易く整理します。

観光×ARの最新事例

特に「機能的なAR」と、「エンタメAR」では使い方も異なるので、それぞれに該当する最新事例を以下に紹介します。

事例① 目的地への道案内を視覚化(米・Google)

米グーグルは、「グーグルマップ」で空港や駅などの屋内でも拡張現実(AR)を使ってルート案内できる機能を提供し始めると発表しました。

米国のサンフランシスコなどでスタートし、年内には東京の駅の構内や空港についても対応するとのことでした。 以下の動画を見ると、これまでは地図などを見て駅構内のルートを探るしか方法がなかった状況に対して、視覚化されてこなかった道案内に関する情報が視覚化されることで利便性が高まる様子が見て取れます。

例えば、主要駅であれば、地下ホームから地上のホームに乗り換えるといった場合に、どのエスカレーターを使い、駅の構内をどう進めば最短距離で着くのかが示される道案内を補助してくれるような体験となっており、機能的ARの代表例です。 ゆくゆくは駅だけでなく空港や商業施設でAR案内、同様に屋外でのナビゲーション型のARは、これから各地に広がっていくいことは間違いないでしょう。

こういったAR技術を活用することで、地域独自の文化や歴史、観光案内や観光地の周辺情報を効果的に発信できる手段としても広く活用されていくと想定されています。 また、訪日外国人観光客に向けてARを活用したアプリや動画を提供すれば、他言語による観光案内や、現在地から目的地までのナビゲーションも可能です。

また、地域の観光スポットの情報を始め、史跡や歴史的な建造物などの歴史や文化などの情報も提供できます。

海外に比べて日本は日本語の案内標識が多く、訪日外国人観光客はスムーズな移動ができません。その点、ARを活用したアプリや動画の提供によって、これらの問題の解決にもつながります。これにより、観光客は観光をより楽しめるでしょう。

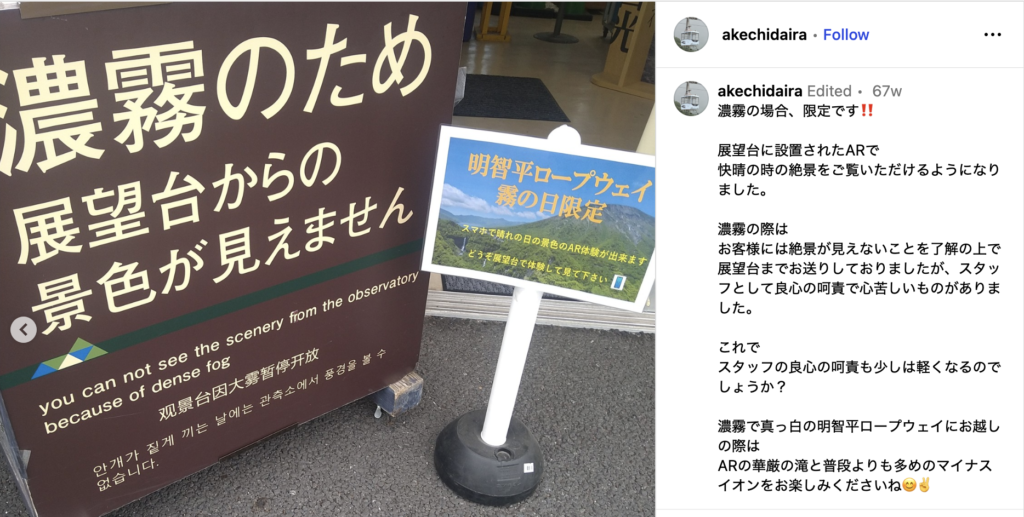

事例② 世界遺産「日光」のロープウェイ / 絶景AR

世界遺産に登録された栃木県の「日光」では、ロープウェイを登った上に待っている「華厳の滝」などの絶景を望める展望台が1つの観光名所として有名ですが、「山の上の天気は変わりやすい」と言われる通りに一定の確率で景色が見られないという課題を抱えていました。

そこで、悪天候の日だけ大きなタペストリーを現地に設置し、カメラをかざすと絶景の動画が飛び出すARを展開しています。

公式Instagram:https://www.instagram.com/p/C8dkuGRyY5L/?img_index=1

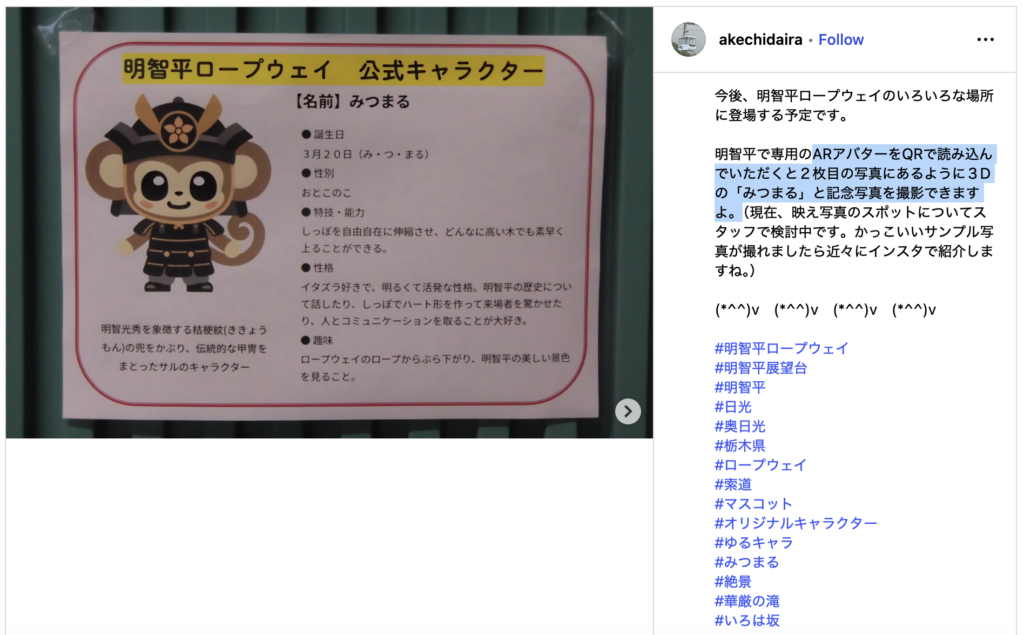

さらに、公式キャラクター「みつまる」もARで飛び出す体験型コンテンツも展開しています。

公式Instagram:https://www.instagram.com/p/DKs0eoryPYE/

AR技術を活用することで、地域のキャラクターとの写真撮影を実現すること加え、現地の絶景を再現したり、あるいは文化的・歴史的価値の高い景観や建造物を再現することもできます。

また、外国人観光客向けにスマホ上の画面を英語化させ、インバウンドの外国人向けに体験型のコンテンツを提供することも可能です。

このような施策を、プロジェクションマッピングやデジタルサイネージなど、設備投資をせずに「スマホだけ」で手軽に提供できる点は、観光におけるARの優位性です。

事例③ 三重県四日市市 × スマホAR

三重県四日市市でも、ARで観光地の課題解決を行いながら、同時に愛着を持つキャラクターマーケティングもARを組み合わせて展開しています。

以下の事例は、三重県四日市市のご当地のキャラクター「こにゅうどうくん」が頭に乗っかってなでなでしてくれるという可愛らしいAR体験です。

ユーザーの心を動かす、自治体への愛着をもたらすようなエンタメ的なARの代表例です。

このようにキャラクターに愛着を持つようなコンテンツをユーザーに提供することで、ご当地との関係性を構築し、誘客に繋げていくことが可能になります。

事例④ 三重県四日市市 × Apple Vision Pro

以下の事例は、2025年の大阪・関西万博の関西パビリオン内、三重県ブースで提供された、四日市市のApple Vision ProというARグラスの体験型アプリケーションの事例です。

◾️四日市市×OnePlanet、大阪・関西万博で“工場夜景AR”を披露!Apple Vision Proの空間アプリケーション体験を8/23(土)限定で実施

URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000049853.html

本アプリケーションの体験は、四日市コンビナートの“工場夜景”を視界いっぱいに広げる空間演出の中で、伝統のからくり人形「大入道」と市のマスコットキャラクター「こにゅうどうくん」がARで共演する、大阪・関西万博でしか体験できない特別コンテンツとして展開されました。

以下のように複数の観光資源を組み合わせて、地域の魅力の発信を行う、国内でも最先端の取り組みとなりました。

- 工場夜景(景観的な観光資源)

- からくり人形(伝統的な観光資源)

- こにゅうどうくん(マスコットキャラクター)

ARを活用した観光、シティプロモーションの可能性は無限大であると感じられる事例です。

事例⑤ 神奈川県・相模鉄道 ARスタンプラリー

こちらは神奈川県の鉄道会社、相模鉄道が2022年3月に実施したARスタンプラリーのイベント「春のそうにゃんスタンプラリー」の事例です。

相鉄線の沿線にある3つの商業施設の中にARコンテンツが仕込まれており、それぞれを体験して巡りスタンプラリーをクリアすると特典がもらえるというイベントになっています。

相模鉄道 公式サイト:動く「そうにゃん」を体験できる「春のそうにゃんARスタンプラリー」を開催

こちらの「ARスタンプラリー」は、「Planetar(プラネター)」というWebARの制作ツールを活用して制作されており、専用アプリのインストール不要なAR体験となっています。

プログラミングや3Dの専門知識を必要とせずに「ARスタンプラリー」の制作までできるツールになっているため、コストを抑えて自社オリジナルのイベント開催を実現しています。

このようなSNS投稿が生まれてくるのも、「WebAR」を活用した手軽に楽しめるイベントならではと言えるでしょう。

人口が減少する日本においてはどの地域でも人を惹きつけるコンテンツの制作は重要な課題です。 有名な観光資源があるような場所でない限り、ARのようなデジタルコンテンツを活かして地域の魅力を高めていくことは今後益々重要になるでしょう。

事例⑥ 高知県須崎市 しんじょうくんARスタンプラリー

高知県の須崎市がスタジオエイトカラーズと組んでやったAR観光の取り組み事例です。こちらは「官民連携」の事例となっています。

新施設「サカナ本舗」のオープンに合わせて、市内5スポットにQRを置き、アプリ不要(=その場で参加)のAR スタンプラリーのプロジェクトを実現させました。

体験設計

- 期間は2023/11/25〜2024/05/31、参加無料。

- スタンプ3個で缶バッジ、5個でコンプ賞(在庫がなくなったら終了)。

- 主役はもちろんご当地キャラのしんじょう君。

良かったポイント

- とにかく始めやすい:WebARだからQR→即体験。離脱しにくく、参加率と周遊率が伸びる。

- 写真が撮りたくなる:しんじょう君は“映える被写体”。自然にSNSへ広がって観光プロモーションにも効く。

- ご褒美の設計が上手:3個と5個の二段階。途中でやめた人も満足、完走勢は達成感マシマシ。

デジタル行政記事:高知県須崎市、ARおよびスタンプラリーの制作に「Planetar」を採択[ニュース]

事例詳細:https://planetar.jp/interview/be2jW4gW

事例⑦ 沖縄県大綱挽まつり ARポスター

沖縄県那覇市の三大祭り「那覇大綱挽まつり」(2025/10/11–13)で、右下に大きなQRを配した「動く!ARポスター」を展開。スマホをかざすとポスターが動き出す演出で、開催前から話題化を狙いました。

市長の記者会見でも背面に大きなQRが映り込み、視認性を高めて認知・話題化を実現しました。

URL:https://www.naha-navi.or.jp/magazine/2025/08/49306/

体験設計

- 主な催し:11日=市民演芸フェス&伝統芸能パレード/12日=旗頭行列・那覇大綱挽/11–13日=RBC市民フェスティバル(奥武山総合運動公園 ほか)

- 施策タイプ:ARポスター(QR誘導 → カメラをかざすと動画・モーション演出)

- ねらい:開催告知の体験化+事前の来場動機づくり(AR観光/観光プロモーション)

-

一目で伝わるコピー:ポスター面の「動く!AR」で“やってみたくなる”を即喚起。

良かったポイント

- QRの視認性:右下に大サイズ+色面で囲い、遠目からでも分かる(スキャン率↑)。

- 露出の掛け算:ポスター掲出 × 記者会見の背面QR × SNS告知で、オンライン体験へ一気に誘導。

- “体験告知”のわかりやすさ:静止画では伝わらない迫力(旗頭・綱・花火など)を動きで先出し。来場前の期待値を上げる。

観光×ARを成功させるポイントTOP4(実装チェックリストつき)

WebARで即起動を土台に、SNS拡散・多言語対応・補助金活用まで一気通貫で設計し、AR観光の実装〜検証を最短で回すことが、観光×ARのポイントです。

ポイント① WebARに一本化して離脱を最小化(AR観光 導入の土台)

狙い:QR/URLから即起動できるWebARに統一し、AR体験までの摩擦をなくすことが重要です。その上で、提供するパターンは2つあります。

型は2択(WebARが前提)

- 回遊AR(=WebAR スタンプラリー型):複数スポットで「チェックイン」を重ね、コンプリート特典で周遊率を伸ばす。

- フォトAR:ご当地キャラ/文化資産を“撮りたくなる角度”で表示し、撮影→共有までを滑らかに。

設計の具体

- スポット数:3〜6地点/徒歩導線で1〜2時間完結(家族・カップルの滞在時間に合致)。

- QR配置:入口/迷いどころ/滞在スポットの3カテゴリに集中(例:改札外の柱・分岐路標・記念撮影ベンチ)。

- 起動導線:3タップ開始(起動→体験→保存/共有)。分岐・長文説明は置かない。

- 掲出コピー例:「QRをかざして“AR観光体験”。所要30秒!」

これができれば、「AR観光 事例」を横展開しやすい“標準レール”が整います。

ポイント② SNSで自然拡散する体験を仕込む(観光プロモーションの倍率)

狙い:体験→撮影→投稿までを一気通貫で設計し、広告費をかけずに想起と来訪を増やすことが重要です。

具体アクション

- “撮りたくなる角度”:フォトARは撮影したくなるサンプルの画像や動画を提供することでシャッター率UP。

- 推奨ハッシュタグの自動挿入:QRコードを設置する印刷物に「#AR観光 #WebAR #○○旅」などのハッシュタグを提案。

- 現地シェア特典:投稿提示で1ドリンク/限定ステッカーなど低コストのインセンティブを用意(単価目安80〜150円/人)。

- 季節差分:桜/花火/紅葉/雪の4テーマを最初に用意。以後はクリエイティブの更新だけで誰でも簡単に運用できる軽量化した体制を作り、リピートも創出。

投稿が「来たくなる理由」となり、また次の観光客を誘致します。

ポイント③ 多言語WebARでインバウンド対策

WebAR×多言語のフォームを選定し、紙媒体も多言語化、さらに言語に依存しない体験型コンテンツを同時に整え、迷いを減らして満足度と投稿を底上げする。

①多言語ARのプラットフォーム

- 初めから多言語対応しているプラットフォームを選択してコスト圧縮(最低:英・中〈簡/繁〉)。

- ガイド文は方向/所要/見どころの3情報(各40字以内)で固定レイアウト。

② 紙(印刷物)の多言語設計

- QR横に4言語の一文:「Scan to start AR/スキャンでAR体験/扫码体验AR/掃碼體驗AR」。

- QRは入口/迷いどころ/滞在スポットへ集中配置。

③ 言語に依存しない体験型のARコンテンツ

- キャラクターや短い動画など、ビジュアルだけで楽しめる非言語の体験を制作。

- 到着→自動でフォトAR(「ここで撮影」をビジュアルで表示)。指アイコン/プログレス/紙吹雪で直感理解、無音でも成立。

まとめ:WebAR選定+多言語の紙導線+非言語の体験ARの三点セットで、迷いを減らし、満足度と投稿を底上げ。

ポイント④ 補助金を使って初期費用を圧縮(はじめやすく、続けやすく)

企画の主眼を制度に合わせて整理し、KPI(周遊率・滞在・投稿)を数値で明記、審査→実装→繁忙期公開を年度逆算で確実に通す。

①目的→制度をマッピング

- 企画の主眼を多言語整備/地域回遊/文化財活用のいずれかに一本化して申請。

- 見積は企画・制作(3D/映像)・翻訳監修・掲出物・現地検証・効果測定に分解。

②KPIを申請書に明記

-

例:周遊率+20%/滞在+15分/投稿率≥5%/問い合わせ−30%(測れる指標のみ)。

③年度内スケジュールを逆算

-

審査1〜2ヶ月 → 実装1ヶ月 → 繁忙期(桜・祭り)前に本番。ポスター入稿や在庫手配も前倒し。

まとめ:補助金で初期費用の壁を下げ、KPI付きで実装→繁忙期に成果を出す。以後は季節差分の更新で低コストに継続運用。

実装チェックリスト(保存版)

WebARのみで構築(ネイティブアプリ/他プラットフォーム混在なし)。

体験型は回遊ARかフォトARを一意選定。

3〜6地点/1〜2時間の現実的な周遊設計。

入口・迷いどころ・滞在スポットへQRコードを集中的に配置。

3タップ開始導線/保存直前のハッシュタグ提案。

多言語ARは迷い箇所だけ、3情報×40字で統一。

特典・インセンティブを設計し、単価80〜150円など継続可能な設定。

季節差分はテンプレとなっており、誰でも手軽にシーズンごとの運用が可能。

まとめ

AR観光は、地域の魅力を「見せる」から「体験させる」へ変えるための重要なアプローチです。

まずは離脱を最小化するWebAR 観光で始め、SNS拡散と多言語ナビを柱に“撮りたくなる・迷わない・シェアしたくなる”を作り込みましょう。初期費用は補助金活用でハードルを下げ、季節差分の使い回しで運用コストを平準化しましょう。これらを網羅的に実現しやすいプラットフォームの選定も重要なポイントです。

WebAR×観光|プラットフォームの選定

WebAR×観光ではプラットフォーム選定が重要です。

例えば、アプリ不要のWebAR制作ツール「Planetar(プラネター)」は、初めから英語や中国語、インドネシア語で体験注意事項が表記される多言語機能が実装済みで、追加コストなしにインバウンド向けに利用されていたり

あるいは「ARスタンプラリー機能」が付帯しているため、周遊性を高めるために必要な開発を0ベースで企画・実装せず、管理画面から簡単に実現することもできます。

このように、低コストでAR×観光を実現可能なプラットフォームを選定することで、0から開発をするなど必要なくワクワクする新しい体験型のコンテンツを観光・シティプロモーションに仕込むことができます。

ポイントを抑えて小さな成功を積み上げていければ、ARを活用した観光は、誰でも再現性高く取り組むことができます。

<関連記事>