SNSは常に機能がアップデートされており、少し目を離すともう最新機能が出ていて対応しなければ…なんていう体験をした方も多いのではないでしょうか。

ユーザー体験が変わるようなアップデートが高い頻度で行われているため、企業でSNSを運用する場合は常に変化を追いかけていくことで、ユーザーとの関係性を深めていくことができます。今回、特にフォーカスして取り上げるのは、Instagramで利用できる「Spark AR」というMeta社(旧Facebook)が今後さらに力を入れていくとされている機能です。 国内でもいくつかの企業では先行事例が出てきています。

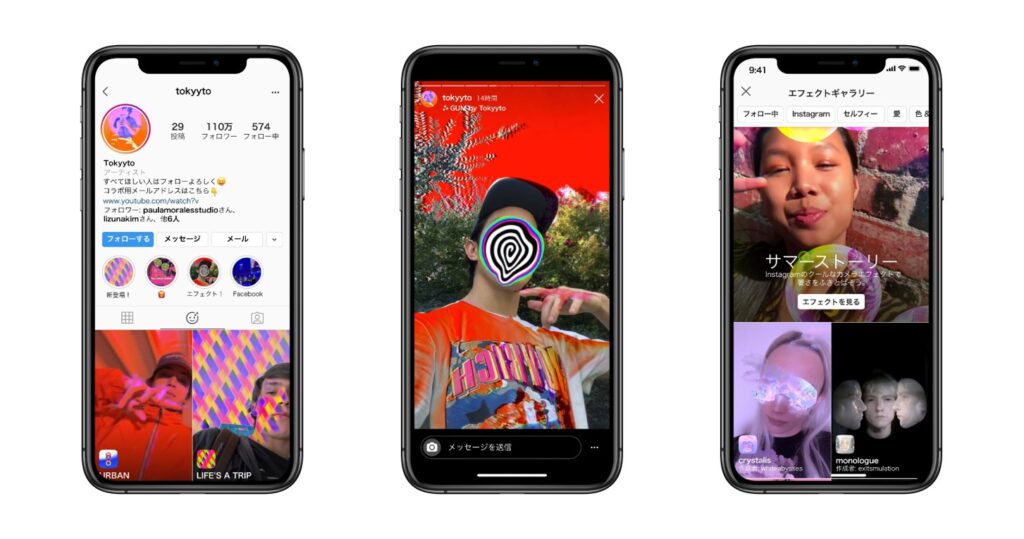

ユーザー側からすると、10代から20代前半のユーザーを中心にインスタグラムのストーリーズを楽しむための新しいツールとして認知が広がってきており、徐々に一般普及し始めている「ARフィルター」という機能です。まだ使ったことのない方は、どのように使うのか、おすすめのARフィルターについて知りたいという方も多いですよね。しかし、実際には簡単に利用することができ、少し学習すれば自分でもARフィルターを作れるようになります。

そこでこの記事では、Spark ARについての解説をしながら、合わせて企業が導入するメリットや事例などをご紹介します。

TOP画像:Instagram、クリエイターがARカメラエフェクトを作成・公開できる「Spark AR」プラットフォームを提供開始

目次

そもそもARとは?

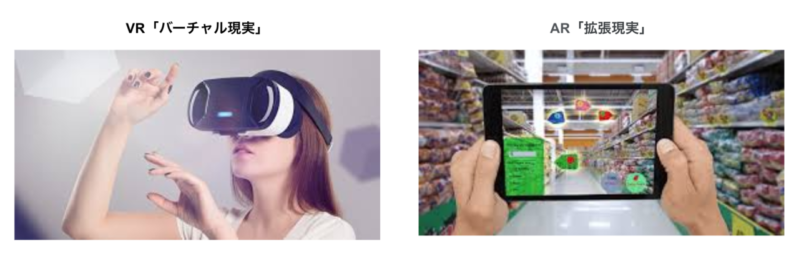

そもそも、ARは「Augmented Reality(=拡張現実)」の略です。ARによく似た技術に「VR」がありますが、VR(Virtual Reality・仮想現実)はVRゴーグルの中の100%バーチャルな仮想世界にユーザーが入り込む体験を指します。

それに対して、ARはスマホなどのデバイス越しの現実世界にバーチャル映像を重ねて表示させる技術のことです。

- VR:100%バーチャル

- AR:現実世界にバーチャルな味付けをしたもの

という棲み分けです。ポケモンGOのように、現実世界にモンスターが出現する体験や、自分の頭にウサギの耳が生える「SNOW」のようなARカメラアプリが代表的な事例と言えるでしょう。

なぜSNSでARがトレンドに?

4Gの登場でYouTubeやTikTokなどの動画フォーマットが爆発的に普及しました。その前には、Instagramで画像が流行り、その前にはTwitterで文字によるソーシャルが流行しました。これと同様のことが今後5Gの展開により起こるとすれば、次なるYoutubeやTiktokとは何でしょうか?5Gにより、より大容量のコンテンツが、高速でリアルタイムに通信可能になります。

これに伴い、より複雑でリアルな3Dコンテンツの需要が高まることが予想されており、その3Dの最適な表示手段として「AR技術」が注目されています。5Gによる高速通信が、ARを通じて生み出される没入型3D体験のトレンドを加速させるでしょう。

InstagramやSnapchat、Tiktokなど、大手テック企業は、そのような未来を見越して、すでにアプリ内にAR機能を提供しており、国内でもARに特化したスタートアップ企業がSNSとARを連動したサービスを早くから展開しています。

インスタのARフィルター「Spark AR」とは?

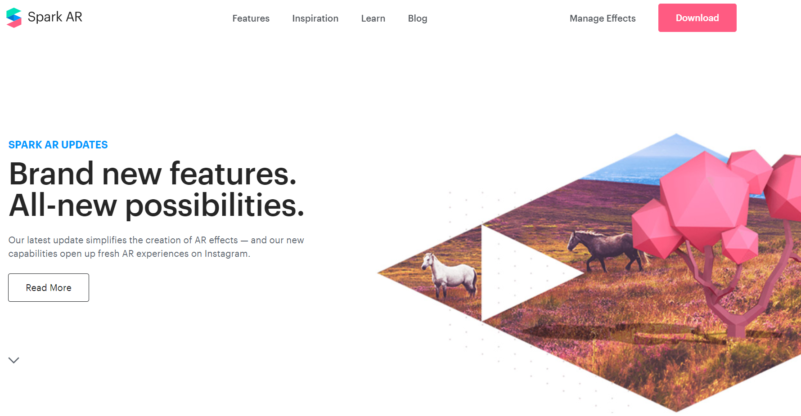

画像引用元:Spark AR

インスタのARフィルターは、運営元であるFacebook社が開発しているプラットフォームの「Spark AR」によって作られています。ARフィルター機能は、元々はクローズドβ版として限られたARクリエイターしか利用ができませんでしたが、Facebook社が「Spark AR」の機能をオープンなものしたことによって、より広くクリエイターが作製できる機能となりました。今後はますます機能を拡充していく予定で、インスタでもARフィルターの汎用性が高まることが期待されています。

新機能のアップデートにより制作可能なコンテンツは日々拡大

日本では対応が遅れていましたが、インスタグラムのストーリーズ内で好きな曲を共有できる「Instagram Music」が2020年2月から国内でも対応され、誰でも簡単に音楽を共有することができるようになりました。

最近のアップデートでは、ARフィルターの機能を「Instagram Music」に反応させて動くようにするフィルターも開発されています。これにより、音楽とARをまとめてストーリーズにアップできる機能も利用できるようになるでしょう。また、オーディオと動きを同期させる機能にとどまらず、もっとユーザーがARフィルターを楽しめるような機能のアップデートが多数予定されています。

2021年に発表された代表的なアップデートの1つとしては、以下のように従来は一つの画像マーカーしか認識ができなかったところが、「同時に複数の画像を認識できるようになった」というアップデートがあります。(画像マーカーって何?という方はこちらをご参照ください。)

複数マーカーの画像トラッキングが可能になったことで、例えば2種類のポスターを読み込んでそれぞれに異なる演出を仕込んだり、カードの裏と表に同時に演出ができたりなど、演出の自由度が高まりました。

簡単なARであればどんどん制作ハードルが下がっているInstagramのAR機能ですが、一方で上記のようにFacebook社は今後ますます技術的な発展を視野に入れているため、競合と差別化をするような高度なARコンテンツを希望する場合には、インスタのAR機能のアップデートについては最新の情報を持っている専門特化した企業への相談が必要になるでしょう。

インスタのARフィルターを検索・保存する方法

インスタにおけるARフィルターは基本的に全て「Spark AR」という先ほど紹介したプラットフォームにアップされています。

ユーザーは「Spark AR」の中にあるARフィルターを検索して利用することができ、お気に入りのフィルターを保存することができます。

ここではより具体的にARフィルターをどのように検索・保存するのかについて解説していきます。

ARフィルターを検索する方法

一番簡単にARフィルターを使う方法としては、検索機能を利用する方法です。

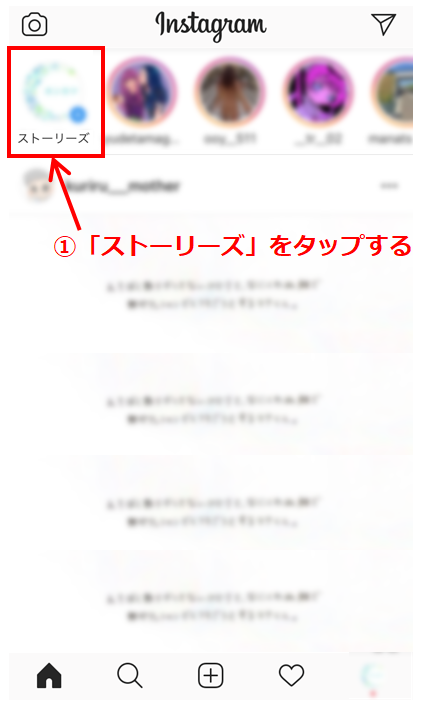

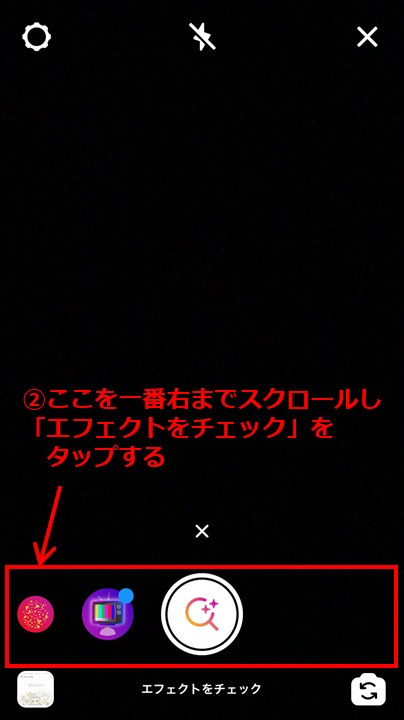

インスタグラムでストーリーズの画面を開き、画面下のエフェクトボタンを左にスワイプして、1番右端にある「エフェクトをチェック」を選択します。

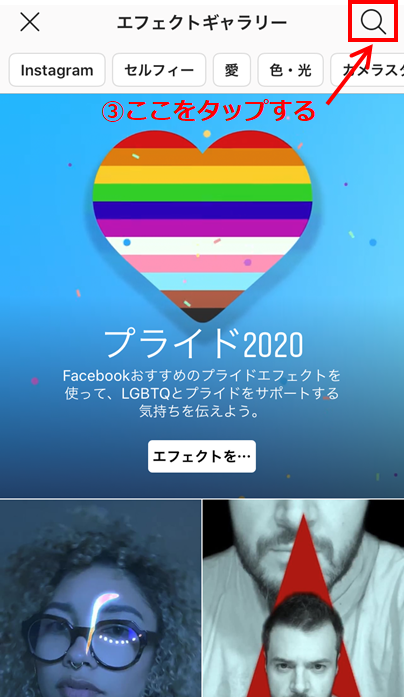

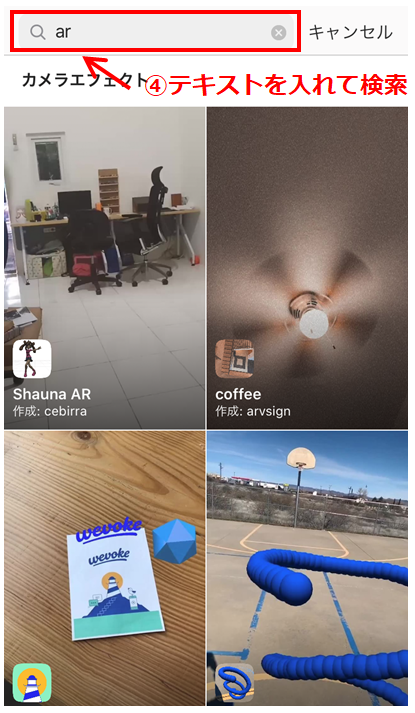

すると、エフェクトが多数表示されるため、一番上の検索欄で自分が探しているフィルターを検索します。

もし探しているフィルターがない場合は、検索欄下にあるカテゴリー名を選択して探してみましょう。

日本語で検索しても良いですが、作成者は英語圏のユーザーが多いので、日本語で出てこない場合は、英語で検索してみてください。

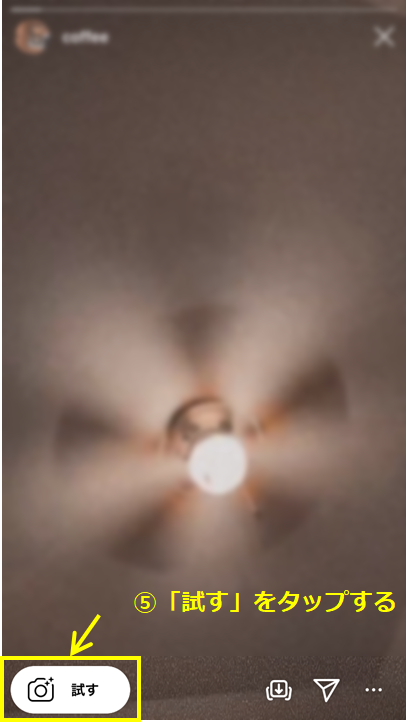

フィルターがヒットしたら、左下にある「試す」ボタンを選択してみましょう。

「試す」ボタンを選択すれば、その場でストーリーズの撮影投稿をすることができます。

もし気に入った場合は、ダウンロードボタンを選択すると、自分のストーリーズ画面に保存できます。

保存したエフェクトを利用する際には、ストーリーズ画面下にあるエフェクト一覧に表示されるため、いつでも使えるようになります。

ARの検索方法や、ARを使った人気アカウントについては、以下の記事でもより詳しく解説しています。

インスタのARフィルターは広告効果も?企業や店舗が利用するメリット

インスタのARフィルターは、企業や店舗が利用すれば広告としての効果も期待できると予想されています。

ARフィルターが誰でも作製できるようになったことによって、企業や店舗が自社のブランド認知やプロモーションのために利用するケースも増えています。

例えば、スターバックスはクリスマスのキャンペーンで「HOLIDAY CUP」を購入してARフィルターに通すと、画面上に雪が降るエフェクトを作製していました。(スターバックスのARを活用した店舗マーケティングについて詳しく知りたい方はこちらの記事より。)

では、通常の広告と比べて、インスタのARフィルターはどのようなメリットが期待されるでしょうか?

- 広告感のない広告が作れる

- ユーザーに楽しんで使ってもらえる

- 広告費を削減できる

メリット①広告感のない広告が作れる

SNSやWebなどのデジタル広告にありがちなのが、作製した広告の広告感が強すぎて、ユーザーがすぐに興味を失ってしまうような広告になってしまうというものです。

YouTubeを見ていて不快な動画広告を見てしまったり、TwitterやFacebookで不快な広告を見てしまったりした経験のある方も多いのではないでしょうか?

広告は「自社商品の強みを押し出してPRしたい!」と思うがあまりに、ユーザーにとってあまり良くない広告になってしまうことがありますよね。

しかし、インスタのARフィルターなら、広告感はほぼありませんし、キャンペーンで打ち出したとしてもユーザーは広告だと気づかないことすらあるでしょう。

広告感を出さずに広告が作れるというのは、企業側としては非常にありがたいですよね。

メリット②高い拡散性

Instagramのユーザーは、自分の日常のワンシーンを撮影してストーリーへ投稿する時にSpark ARを加えると一味違ったコンテンツになるので、優れたARはユーザーに自然に使われて、あるコミュニティの仲間うちで流行り、それがじわじわと多くの人に拡散するという事象も起こります。

広告やキャンペーンとして出したARを、従来の広告とは異なりユーザーを中心として楽しんで使ってもらいながらブランドの情報と共に自然に広がっていくということもARフィルターを利用する大きなメリットです。

一般的な広告であれば、顧客にリーチする際に、結局「広告を見てもらう」ということしかできません。

しかし、ARフィルターなら実際にユーザーに楽しんで使ってもらうことが可能です。

ユーザー体験型の広告が簡単に作れてしまうため、広告としての利用価値は非常に高いと言えるでしょう。

メリット③半永久的に続く広告効果

インスタのARフィルター広告を使えば、他の広告商品に比べて高い投資対効果を期待することが可能です。

一度、ARを作製した後はそのまま特に維持・運用費用はかからずにアカウントに残ります。

そのため、自社のアカウントでARフィルターをアピールすることで偶然インフルエンサーに使ってもらったりすることもあり、ARのリリース後にもずっと継続して利用され続けてくれる「ストック資産」のような役割を果たします。

アナリティクス機能もついており、優れたARの場合には右肩上がりに利用者が増えていくこともあります。

メリット④購入意欲を高める

ARはコスメやサングラスなど商品の試着、家具などの試し置き、それ以外にも購入した後にしか味わえないような体験を事前に体験できたりと、購買意欲を高める効果を発揮します。

DIOR(ディオール)では2019春夏コレクションに登場するアイテムの試着を公式Instagramアカウントで提供しています。

メリット⑤エンゲージメント(親密度)を上げる

企業のInstagram活用においては、多くのユーザーに自社のアカウントやコンテンツに触れてもらうための「アルゴリズム」を把握することが重要です。

アルゴリズムに影響の大きい代表的な要素としてエンゲージメント(親密度)のスコアを上げることが重要であり、その方法の一つとして、ARフィルターが挙げられます。

エンゲージメント率(親密度)を上げる代表的な要素

①コメントに反応する

②Instagramライブを活用する

③インタラクティブスタンプを利用する

④長時間滞在させる

⑤投稿をシェアしてもらう

おすすめのインスタARフィルター10選

使ってみたいと思ってはいるものの、実際に自分が使うとなるとどのARフィルターを利用するべきかわからない方は多いですよね。

そこで、今回はおすすめのインスタARフィルターのうち、初心者でも使いやすいフィルターを10種類紹介しています。

どのARフィルターを使おうか迷っている方はぜひ利用してみてください。

①fanta(ファンタ)

日本でも人気の炭酸飲料 「ファンタ」の海外のInstagramアカウントでは、ARを活用したゲームでプロモーションをしています。

顔に向ける「インカメラ」で楽しむゲーム型のARフィルターです。

ファンタの味で使われている果物が画面上部から降ってきて、口を開けて食べる疑似体験を楽しめます。

遊びの中に自社ブランド/自社商品の情報を自然に混ぜていくマーケティングは広告を避ける心理が大きくなる今後、従来の広告手法に比べてより効果的な方法として注目されていくでしょう。

②Real Madrid(レアル・マドリード)

国際サッカー連盟(FIFA)世界ランキング上位を誇るスペインの1部リーグに所属する強豪クラブチームも公式InstagramアカウントでARを提供しています。

こちらのARフィルターはレアル・マドリードのフェイスペイントを楽しめるフィルターです。

スポーツチームのアイコンをファンに使ってもらい、自然に楽しんでもらうような形でチームのプロモーションをするのはこれから普及しそうな優れた手法ですね。

③TacoBell(タコベル)

タコスを提供するファーストフードチェーンのタコベルは、Instagramのアカウントで138万人もフォロワー数を抱えています。

ARの内容は、「WHICH TACO BELL ITEM AM I?」と書かれている場所をタップすると、自分にフィットしたアイテムが見つかるような診断タイプのARを提供しています。

様々な商品メニューを展開する飲食チェーンなどにはぴったりのARですね。

④Burberry Beauty(バーバリー・ビューティー)

大人気ファッションブランド「バーバリー」が展開するコスメブランドです。

顔にオシャレな模様が表示される演出をARで提供しています。

コスメなどの商品はARで試着を提供することも多いですが、商品で使われるデザインパターンなどをベースにユーザーにデジタルならではの新体験を提供するアプローチも有効な手法です。

⑤Chupa Chups(チュッパチャップス)

世界で最も売れている棒付きキャンディ、チュッパチャップスは大変ユニークなARを公式Instagramで提供しています。

こちらはムービー型のARとなっており、チュッパチャップスを持った3Dキャラクターに自分の顔がなってしまう、くすっと笑ってしまうARになっています。

つい投稿してしまいたくなる3DのARをぜひ体験してみてください。

⑥Ray-Ban(レイバン)

サングラスの有名ブランドRayBanも、Instagramでサングラスを楽しめるAR体験を提供しています。

サングラスの3D試着も精度が高いですが、そこに加えてツノも一緒に生えてきて、とても可愛いです。

顔を左右に振ってもサングラス、ツノはともに動いてくれて、シンプルな試着にエンタメ要素が乗って一層楽しめます。

リアルなサングラスのつけ心地を体験してみてください。

⑦H&M(エイチアンドエム)

全世界に従業員数 30,000名を抱える世界的ファストファッションのブランドH&MもARを提供しています。

公式Instagramのアカウントはフォロワー数3,500万人というサイズです。

ARを始めると、まず異世界に来たような背景の雰囲気に変化します。

そして、一定距離を近づけると顔にネオンが反射したような演出が現れ、水面に顔をつけたような感覚になります。

さらにタップをすると大きな惑星のようなオブジェクトが出現するという、独特の世界観に没入できる体験になっています。

ユニークなAR体験はユーザーのオーガニックな投稿を生み出しやすく、そういった効果を狙いたい企業やブランドは参考にしても良さそうです。

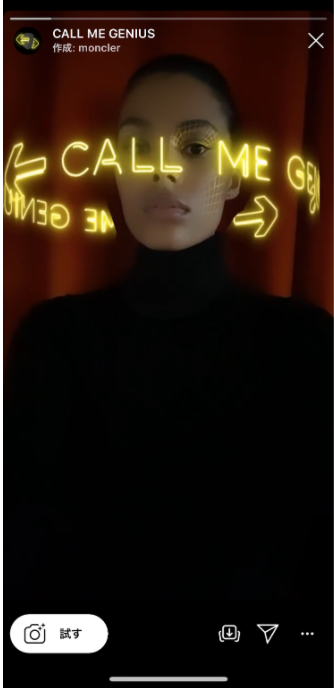

⑧Moncler(モンクレール)

ダウンジャケットが有名なファッションブランド、Monclerは洗練されたARを提供しています。

顔に向けるインカメラのARでは、顔の周囲をネオンで作成した3D文字がくるくる回るARフィルターを提供しています。

タップすると顔にクモの巣のような演出が起こるARも加わっています。

ネオンも顔への演出もとても洗練された印象で、こういったブランドの世界観を表現したARはますます普及するでしょう。

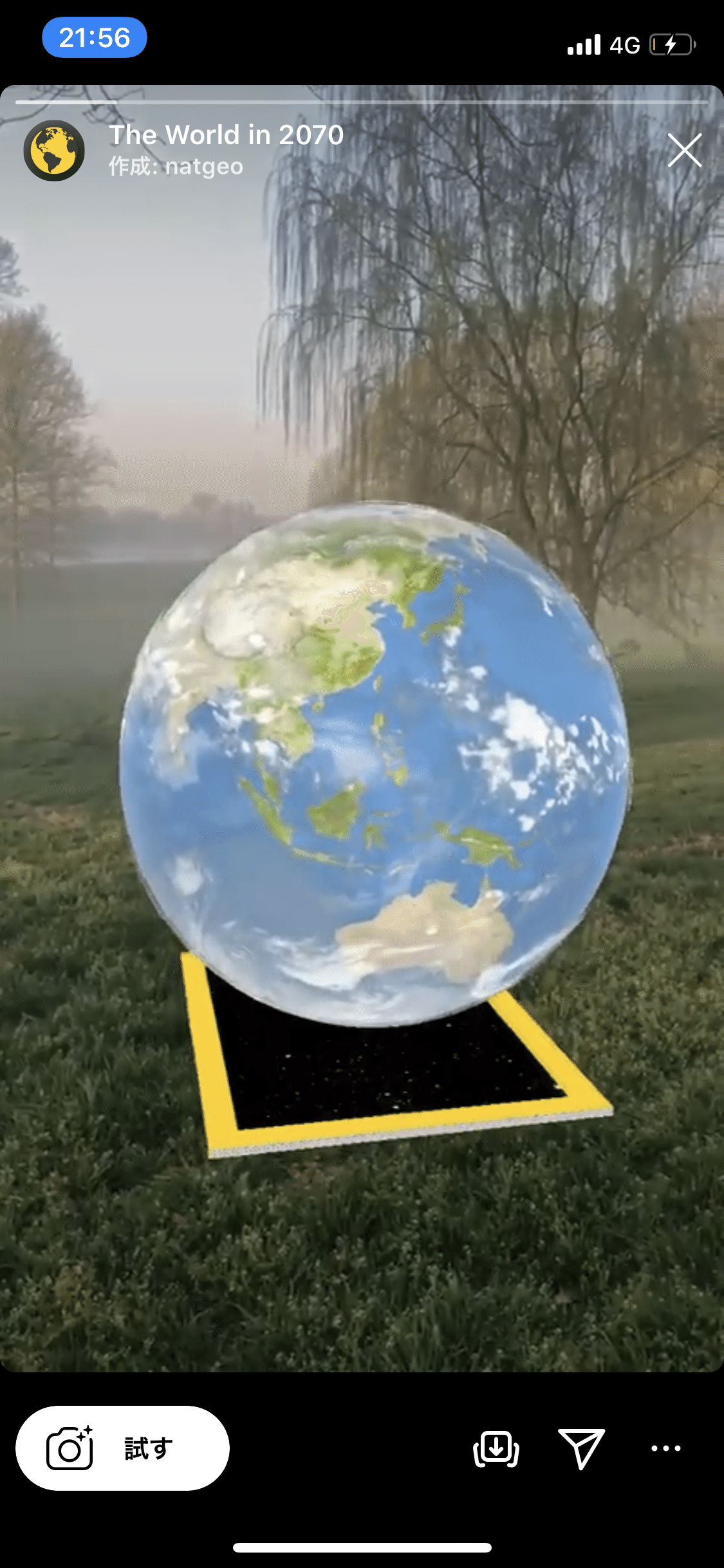

⑨National Geographic(ナショナルジオグラフィック)

ナショナルジオグラフィックの地球を想うARフィルターご紹介します。

アカウントの☺︎のマークからAR体験を行くと「The World in 2070」と書かれて芝生に一冊の雑誌が置かれたデモ動画が出てきます。

ARを起動させると、自分の目の前の空間に雑誌が出現し、その表紙から3Dモデルで制作された地球が現れます。

そして、ロサンゼルス、マイアミ、ロンドン、イスタンブールなど計12の都市に赤いマークがされており、それらをタップすると劇的な地球温暖化が起きることを示してくれます。

SDGsなどを啓蒙したい企業やブランドにはとても参考になりそうです。ぜひ体験してみてください。

⑩SONY MUSIC LATIN(ソニーミュージックラテン)

ソニーミュージックのの関連会社としてコロンビアやメキシコなど、ラテンアメリカ地域のミュージシャンを取り扱っているSONY MUSIC LATINの公式Instagramアカウントでは、抱えているミュージシャンの魅力が一層伝わるようなARを提供しています。

ARを起動させると、以下の3つの演出が始まります。

- 自分のいる空間が水族館の水槽の中のような世界にワープ

- サングラスがかかる

- 気持ちの良いラテン音楽がかかる

これはラテン音楽を好きになってしまいます。音楽とARを組み合わせた新しい体験を開発するための機能も提供され始めており、これから音楽ARはますます普及するでしょう。

ぜひ楽しいラテンワールドを以下から体験してみてください。

インスタのARフィルターは自分でも作れる?作成方法の紹介

インスタのARフィルターがアップされているプラットフォーム「Spark AR」は誰でも作品をアップできるということは先述しました。

多くの方は「ARフィルターを作る」となると、自分で利用するのはかなり難しそうだなという印象を持つ方が多いのではないでしょうか?

しかし、実はARフィルターを作ること自体は学習をすれば難しいことではなく、簡単なものであれば誰でも簡単に作成できるようになります。

- 「Spark AR Studio」をインストールする

- ARフィルター開発を学ぶ

- インスタグラムに公開する

ただし、上記の1から3のそれぞれのパートで、それなりの勉強量があるので、詳細は以下の記事にまとめました。

詳しく解説しているので、ぜひご覧ください!

Spark AR Studioとは? ワクワクするInstagram ARフィルターの作成方法と主な機能を活用事例と共に解説

まとめ

インスタのARフィルターの利用方法や利用するメリット、おすすめのフィルターについて詳しく解説しました。

インスタのARフィルターは今後ますます活用されていく技術の一つであり、今よりもユーザーにとって使いやすい機能になっていくでしょう。

また、Z世代の40%がARを日常的に利用しているというレポートもあり、InstagramのARフィルターは企業・ブランドとしても一層注目すべきトレンドとも言えるでしょう。

インスタのARはある程度のレベルであれば比較的、誰でも簡単に作成することができます。自分で作ってみたいという方は本記事を参考に、ぜひチャレンジしてみてください。

もし競合には簡単に提供できないような高度なARと、ARを拡散させるためのデジタルマーケティングにご興味がある際には、それぞれにおいてARに特化した高い専門性が求められます。

本メディア「ARマーケティングラボ」を運営するOnePlanetでは、ARエフェクトの開発、ARを活用したキャンペーン拡散やブランディングにおいて、様々な業界でARの導入実績を有しています。

また、近年ではInstagarmのようなアプリさえ必要のない「Web AR」というテクノロジーも登場してきました。今回紹介したSpark ARよりも更に簡単にARの制作ができるプラットフォームもあり、かつブラウザベースなのでアプリも不要で近年注目が集まっています。

国内ではまだ新しいARを活用したマーケティングにご興味がありましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。